“為(wei) 中國而設計——第七屆全國環境藝術設計大展”

開幕式

2016年10月22日上午10:00,“為(wei) 中國而設計——第七屆全國環境藝術設計大展暨學術論壇”在四川美術學院美術館隆重開幕。本次大展以“更新,複興(xing) ,創新”為(wei) 主題,深入貫徹落實習(xi) 近平總書(shu) 記的係列講話精神,特別是文藝工作座談會(hui) 上的重要講話精神,是繁榮和發展社會(hui) 主義(yi) 文藝,增強民族文化自信,催生主旋律藝術設計理論與(yu) 設計精品創作的一項重要舉(ju) 措。大展自2004年首次在中央美術學院成功舉(ju) 辦以來,現已成為(wei) 中國藝術設計界的盛會(hui) ,為(wei) 中國環境藝術設計及全中國設計的發展起到了積極的推動作用。

開幕式現場嘉賓合影

出席開幕式的有:伟德线上平台顧問、原中央工藝美術學院院長、中國著名藝術設計教育家常沙娜教授,中國環境藝術設計專(zhuan) 業(ye) 創建人及學術帶頭人、伟德线上平台環藝委主任、中央美術學院博士生導師張綺曼教授,伟德线上平台環藝委副主任:深圳大學設計學院黨(dang) 委書(shu) 記蔡強教授,魯迅美術學院環藝係主任馬克辛教授,伟德线上平台環藝委委員:西安美術學院博士生導師吳昊教授,清華大學美術學院副院長、博士生導師蘇丹教授,天津美術學院紀委書(shu) 記李炳訓教授,中國建設科技集團築邦公司董事長孟建國,天津大學建築學院藝術設計係主任董雅教授,伟德线上平台環藝委秘書(shu) 長、中央美術學院建築學院景觀學係主任丁圓教授,台灣輔仁大學葉美秀教授,中國建築工業(ye) 出版社副總編輯胡永旭,北京工業(ye) 大學藝術設計學院環經藝術設計係副主任王國彬副教授,以及各兄弟院校的領導和專(zhuan) 家同仁。

出席開幕式的還有承辦方四川美術學院黨(dang) 委書(shu) 記黃政教授、常務副院長郝大鵬教授、副院長焦興(xing) 濤教授、創作科研處處長潘召南教授,以及行業(ye) 協會(hui) 的嘉賓重慶建築裝飾協會(hui) 會(hui) 長劉冰野、四川省建築裝飾協會(hui) 副會(hui) 長牟江。開幕式由潘召南主持。

左起:張綺曼宣布展覽開幕、常沙娜致辭、黃政致開幕辭

黃政首先致開幕辭:“我衷心希望全國環境藝術設計專(zhuan) 業(ye) 同行們(men) 共同努力,深入探討環境藝術設計領域的最新發展動態和前沿問題,紮根中國,植根鄉(xiang) 土,創造性地解決(jue) 現時代中國文化傳(chuan) 承與(yu) 現代化追求、空間營建與(yu) 生態環境之間的矛盾,讓環境藝術設計專(zhuan) 業(ye) 為(wei) 人類社會(hui) 的發展做出更大的貢獻。”

常沙娜對於(yu) 重返故地重慶表示非常激動。她說:“首先,我要熱烈祝賀‘為(wei) 中國而設計—第七屆全國環境藝術設計大展暨論壇’隆重召開!2004年我就參加了首屆環藝大展及論壇活動,我與(yu) 環境藝術有緣,因為(wei) 在50年代、我20多歲的時候,就有幸參加了北京十大建築的北京人民大會(hui) 堂、民族文化宮等項目的建築裝飾設計工作。我運用敦煌的童子功在設計投標中勝出,在建築大師和前輩的指導下,結合建築功能、材料、工藝的需求進行設計,並按照周總理:‘民族的、科學的、大眾(zhong) 的,以及古學今用’的宗旨不斷完善設計,為(wei) 十大建築工程完成任務貢獻了自己應盡的力量。在此基礎上才成立了中央工藝美術學院,為(wei) 我國開創藝術設計人才培養(yang) 建立了基地。”

隨後,張綺曼宣布“為(wei) 中國而設計——第七屆全國環境藝術設計大展暨學術論壇”隆重開幕!

與(yu) 會(hui) 嘉賓一起參觀了“為(wei) 中國而設計—第七屆全國環境藝術設計大展”精彩紛呈的創作作品。參觀人潮湧動,大家認真觀看設計作品,並不時相互交流創作心得。

展覽現場的盛況

“為(wei) 中國而設計——第七屆全國環境藝術設計大展”

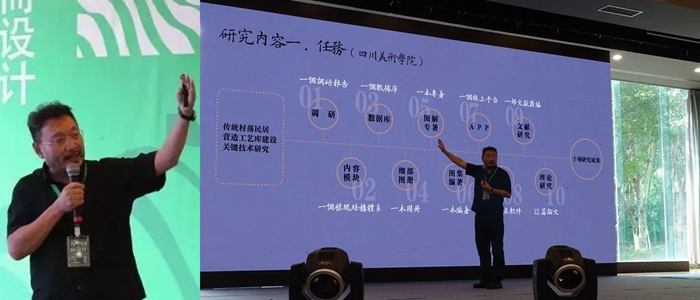

學術論壇

當天下午1:00,在四川美術學院多功能學術廳舉(ju) 辦了“為(wei) 中國而設計—第七屆全國環境藝術設計大展”學術論壇。張綺曼、郝大鵬、蔡強、葉美秀、蘇丹、丁圓、王國彬七位嘉賓圍繞大會(hui) “更新,複興(xing) ,創新”的主題,結合各自理論研究和設計創作的經驗體(ti) 會(hui) ,發表了主題演講。

張綺曼教授發表演講

張綺曼教授以《生態回歸與(yu) 文化記憶——環境藝術之道》為(wei) 題,提出“美好的城市環境不僅(jin) 提供了良好的居住環境和審美體(ti) 驗,還會(hui) 影響居民的情感和心理。並對塑造城市居民的集體(ti) 人格產(chan) 生作用,成為(wei) 居民為(wei) 之自豪和驕傲的因素。”她在演講中提出,改革開放三十多年,國家建設和經濟發展取得了巨大成功,中國正在實現中華民族的偉(wei) 大複興(xing) 。在經濟上取得巨大進步的同時,社會(hui) 結構也發生了明顯轉變,其中最突出的現象就是農(nong) 村人口快速向大城市集中,而農(nong) 村因空心化走向凋敝。這種城市迅速擴展延伸又造成了城市的同質化和傳(chuan) 統文化的斷裂。主要表現為(wei) 生存環境的集體(ti) 失憶,在此論壇上與(yu) 大家交流社會(hui) 生態與(yu) 人文生態方麵的話題。

一、生存環境的集體(ti) 失憶

1、城市的中心化與(yu) 精神背離:中國作為(wei) 傳(chuan) 統意義(yi) 上的農(nong) 業(ye) 大國出現結構性轉變,糧食安全和生態係統破壞問題突出,城市規劃及其建築設計的嚴(yan) 重同質化導致城市形象識別性的蕩然無存,地域文化與(yu) 精神漸行漸遠。

2、同質化與(yu) 認同感喪(sang) 失:城市建設盲目引進、甚至抄襲西方的觀念,各級政府的急功近利以及房地產(chan) 行業(ye) 的功利化的推波助瀾,導致城市風格趨同化和認同危機。

3、文脈與(yu) 肌理紊亂(luan) 消亡

美國建築師E.沙裏寧在《城市—它的發展衰敗與(yu) 未來》的書(shu) 中曾經提到:“城市是一本打開的書(shu) ,從(cong) 中可以看到它的抱負。“從(cong) 我們(men) 城市裏,似乎隻能看到經濟和物質的追求,看不到與(yu) 曆史、文化、藝術追求沒有什麽(me) 關(guan) 聯性。

二、土地情懷與(yu) 藝術介入城市

1、自古以來,人依賴土地生存繁衍,人們(men) 對滋養(yang) 自己的故鄉(xiang) 有著極為(wei) 深切的懷念。而城市是人類文明的綜合體(ti) ,從(cong) 美學視角看也是人類創造的自然環境美、社會(hui) 美和藝術美的有機統一體(ti) 。自然之美是大自然對人類的恩惠,社會(hui) 之美是公平、公正的良好社會(hui) 道德及和諧的人際關(guan) 係,藝術之美則是對現實的一種能動反映和審美概括,對再創造城市環境美發揮著重要的作用。

2、我與(yu) 伟德线上平台環境設計藝術委員會(hui) 的三十餘(yu) 位委員,通過對於(yu) 城市、城市邊緣、鄉(xiang) 村等不同區域的調研、分析和藝術的綜合性介入創作,使當地的環境質量和審美取向得以極大提升。2009年四校聯合為(wei) 西部農(nong) 民生土民居環境改造公益設計活動,讓我們(men) 開始思考對自然的尊重和適度介入的設計態度。2014年四川美院虎溪新校區環境規劃建設的理念和方法也極具參考價(jia) 值和實踐指導意義(yi) !

3、城市文化是城市精神的核心。藝術作是人類實現自身本質的重要途徑,更是社會(hui) 發展的精神動力,我們(men) 可稱之為(wei) 即“文化力”。它影響和改變著人們(men) 的生活方式、行為(wei) 方式和價(jia) 值取向,塑造城市居民的集體(ti) 人格和引以為(wei) 豪的因素。

三、文化記憶與(yu) 文化自覺

1998年,我在中國首次提出“綠色、多元、創新”的環境藝術設計理念。通過策劃舉(ju) 辦“為(wei) 中國而設計”全國環境藝術設計大展及論壇和諸多相關(guan) 活動,至今已出版學術著作16本、年鑒6本,以及會(hui) 刊“設計之都”等。號召中國設計師立足本土和傳(chuan) 承中華文化精神,創新設計,為(wei) 中國的偉(wei) 大複興(xing) 貢獻力量!

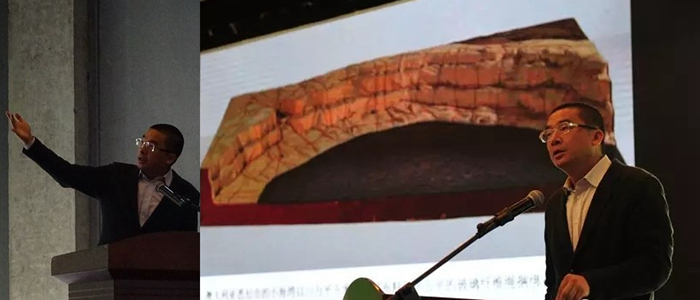

郝大鵬教授發表演講

郝大鵬教授以四川美術學院承擔的十二五科技支撐計劃課題為(wei) 內(nei) 容,以《重拾營造——傳(chuan) 統村落民居營建工藝傳(chuan) 承、保護與(yu) 利用技術集成與(yu) 示範》為(wei) 題,對課題內(nei) 容進行了提綱挈領的介紹。

營建工藝的傳(chuan) 承、保護與(yu) 利用,是當前形勢下一項搶救民族文化遺產(chan) 的重大任務與(yu) 急迫要求。四川美術學院承擔的課題,以一本實地調研報告、一個(ge) 模塊結構體(ti) 係、一個(ge) 營建工藝數據庫、一本木造民居圖冊(ce) 、一部詞條圖解專(zhuan) 著、一本工藝細部圖集、一個(ge) APP、一套VR軟件、一本營建文獻匯編、一係列研究論文十大研究任務為(wei) 框架,對我國體(ti) 係浩繁的傳(chuan) 統民居營建工藝進行了係統的梳理與(yu) 歸集。通過對營建工藝的調研與(yu) 編錄、評價(jia) 與(yu) 保護、優(you) 化與(yu) 更新等關(guan) 鍵技術的研究,探索我國村落民居營建工藝保護與(yu) 傳(chuan) 承、技術集成創新與(yu) 應用的有效途徑。這是國家“十二五”科技支撐計劃中首次以國內(nei) 藝術學院擔綱,聯合國內(nei) 一流的科研力量,形成跨學科、跨地域的課題團隊來進行協作研究。郝大鵬教授在結束語中談到,這一課題是對傳(chuan) 統文化的深度致敬,也是對本土營建智慧的係統發掘,更是為(wei) 中國而設計的學術追求與(yu) 社會(hui) 擔當,希望藉此課題為(wei) 傳(chuan) 統村落古老生命的延續、為(wei) 生生不息的中國本土營造貢獻力量。

蔡強教授發表演講

蔡強教授在題為(wei) 《當代科學與(yu) 環境藝術——VR技術在室內(nei) 設計的應用》的演講中提到:“科技改變了整個(ge) 世界。僅(jin) 一個(ge) IT技術發展,已足以說明在改變我們(men) 今天的生活,人們(men) 可以任意通過文字,聲音,圖像,傳(chuan) 輸要表達的信息。以創新驅動創業(ye) ,在倡導大眾(zhong) 創業(ye) 、萬(wan) 眾(zhong) 創新的“雙創”形勢下,今天帶給論壇分享的是深圳大學藝術設計學院環境藝術係學生和信息工程學院計算機專(zhuan) 業(ye) 研究生組成交叉學科創業(ye) 團隊的實踐經驗和成果。

沉浸-交互-構想是VR環境係統的三個(ge) 基本特性。在VR環境下的進行協同設計,團隊成員可同步或異步地在虛擬環境中從(cong) 事構造和操作虛擬對象的活動,並可對虛擬對象進行評估、討論以及重新設計等活動,達到與(yu) 全球室內(nei) 設計與(yu) 相關(guan) 產(chan) 業(ye) 同步。在室內(nei) 設計上顛覆了傳(chuan) 統的計算機方法,提高了千倍以上的設計渲染完成速度,達到即時渲染、無需等待、全空間遊走、任意角度觀賞,真實光影的沉浸式體(ti) 驗空間感的全空間設計。新設計的環境藝術空間可以互動功能植入:切換顏色,切換材質,切換款式,切換不同的光影效果。運用VR技術做室內(nei) 設計,提高了準確率和完成率。學生創業(ye) 團隊在老師指導下,曾對萬(wan) 科、萬(wan) 達、星河等知名地產(chan) 做了成功的推廣試驗,獲得了良好效果。

葉美秀教授發表演講

葉美秀教授做了《看見農(nong) 民的創意—台灣農(nong) 村自主營造》的經驗分享。從(cong) 自主營造的案例思考如何以農(nong) 民為(wei) 建設與(yu) 設計主體(ti) ,設計師協助他們(men) 實現其理想家園的建設,保持農(nong) 家生活的原真性,展現社區特色與(yu) 內(nei) 涵。

通過大量的實踐案例提出了農(nong) 村自助營造的八個(ge) 經驗—八贏:1、政府贏,花在刀口上的補助款,更可引導農(nong) 民自己出錢;2、承辦單位贏,農(nong) 民滿意,沒有抱怨;3、農(nong) 民贏,自信心提升,合乎需求的作品;4、輔導團隊贏,與(yu) 農(nong) 民互動及施作過程中,提升實務經驗值;5、成果贏,獨一無二,物超所值;6、環保贏,地方原有材料和廢棄材料的運用,減少運輸成本和浪費;7、讓各年齡層皆有參與(yu) 的機會(hui) ,有利傳(chuan) 承;8、社區組織的活化。

我作為(wei) 台灣鄉(xiang) 村旅遊協會(hui) 理事長,輔導農(nong) 村發展休閑農(nong) 業(ye) 及鄉(xiang) 村旅遊己有二十餘(yu) 年,因發覺鄉(xiang) 村發展最重要的關(guan) 鍵仍在於(yu) 當地的農(nong) 民身上。因此,在十年前便以環境自主營造的模式,鼓勵農(nong) 民從(cong) 自行改善環境。經過自主營造過程,發現農(nong) 民創造力無限,對鄉(xiang) 村旅遊發展亦頗有助益。

蘇丹教授發表演講

蘇丹教授發表了題為(wei) 《二十一世紀人類圈》的演講。蘇丹教授認為(wei) 在新的曆史階段,環境藝術設計應當發揮更為(wei) 重要的作用。它的核心應當進一步明確,內(nei) 涵需要進一步拓展。並且需要在形而上的思考到形而下的實踐之間,建立貫通和互動的機製。

“自然”生化萬(wan) 物,萬(wan) 物本自然,但萬(wan) 物出生後都有個(ge) 自我,就會(hui) 自我做主,既然自我做主,就會(hui) 逆自然。既逆自然,萬(wan) 物就會(hui) 衰亡。其表現為(wei) ,越順自然者越長存,越逆自然者越快消亡。

“社會(hui) ”是共同生活的個(ge) 體(ti) 通過各種各樣社會(hui) 關(guan) 係聯合起來的集合。形成社會(hui) 的最主要的社會(hui) 關(guan) 係包括家庭關(guan) 係、共同文化以及傳(chuan) 統習(xi) 俗。社會(hui) 關(guan) 係包括個(ge) 體(ti) 之間的關(guan) 係、個(ge) 體(ti) 與(yu) 集體(ti) 的關(guan) 係、個(ge) 體(ti) 與(yu) 國家的關(guan) 係。這裏群體(ti) 的範疇,小到民間組織,大到國家政黨(dang) 。個(ge) 人與(yu) 世界的關(guan) 係就是個(ge) 人與(yu) 全社會(hui) 之間的關(guan) 係。

要全麵關(guan) 照自然、社會(hui) 、人的因素,探索和掌握平衡三者關(guan) 係的方法論。要進一步促進藝術和技術,傳(chuan) 統文化和當下的結合,在這裏環境藝術設計的觀念和範疇要被拓寬,人類在21世紀的設計,將在人、自然、社會(hui) 三個(ge) 概念交錯融合的新興(xing) 圈層內(nei) 發生作用,在這裏環境藝術設計將是這個(ge) 圈層的主導。

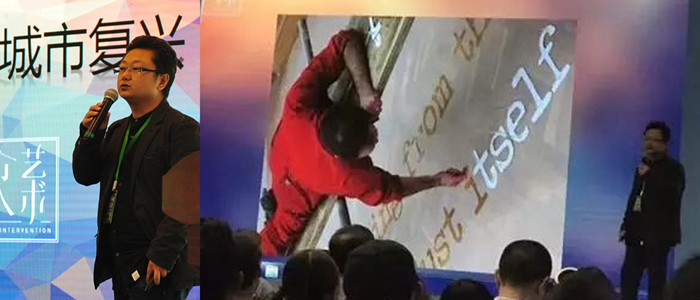

丁圓教授發表演講

丁圓教授發表以《藝術介入城市複興(xing) 》為(wei) 主題的演講,他指出:“環境藝術設計從(cong) 人與(yu) 環境的關(guan) 係角度出發,關(guan) 注空間環境的藝術氛圍營造。”

丁圓教授在演講中提到短時間內(nei) 快速的“造城運動”,國際化大都市、區域中心城市、中小城鎮拔地而起,我們(men) 創造了從(cong) 無到有的奇跡。然而,撥開紛雜的混凝土建築叢(cong) 林,迎麵而來的是依舊是黃土拂麵的荒野。建設與(yu) 破壞並存,大量的雷同複製充斥著城市的每一個(ge) 角落。我們(men) 失憶於(yu) 先輩們(men) 留下的印跡,麵臨(lin) 焦灼不安的情緒和蒼白無力的城市,缺乏生機趣味。

當代藝術發展已經擺脫了單純追求造型和美感,融入了情感和觀念,進而以獨特的視角來思考解決(jue) 問題方式。正如當代藝術家徐冰先生創作的911紀念作品“何處惹塵埃”一樣,當911現場收集塵埃落地,顯現而出的“何處惹塵埃”的清晰印跡。“從(cong) 塵土而來,必將歸於(yu) 塵土”,簡單的展廳充滿了悲傷(shang) 和無奈。藝術無限的想象力和創造力,讓我們(men) 引以為(wei) 鑒。並運用藝術創作的思維方式,去規劃和改變城市趨同的現狀。

張綺曼先生首創了環境藝術專(zhuan) 業(ye) 以來,正是以獨特的藝術視角,打破了原來的建築設計、室內(nei) 設計和景觀設計各專(zhuan) 業(ye) 縱向發展的壁壘,從(cong) 人與(yu) 環境的關(guan) 係角度出發,關(guan) 注空間環境的藝術氛圍的營造。經過三十多年的發展,環境藝術設計麵臨(lin) 相關(guan) 專(zhuan) 業(ye) 發展帶來的衝(chong) 擊和挑戰,重新思考專(zhuan) 業(ye) 的理論體(ti) 係和發展的重點方向。

環境藝術設計應該將藝術作為(wei) 創作的核心,讓藝術作為(wei) 推動城市發展的核心力量。我們(men) 做了大膽的試驗,在朝陽大悅城的商業(ye) 空間室內(nei) 環境設計和北京恒通創新園的景觀環境設計中,將藝術家的藝術創作與(yu) 空間環境相結合,吸引了大量人流,獲得了良好的效果。

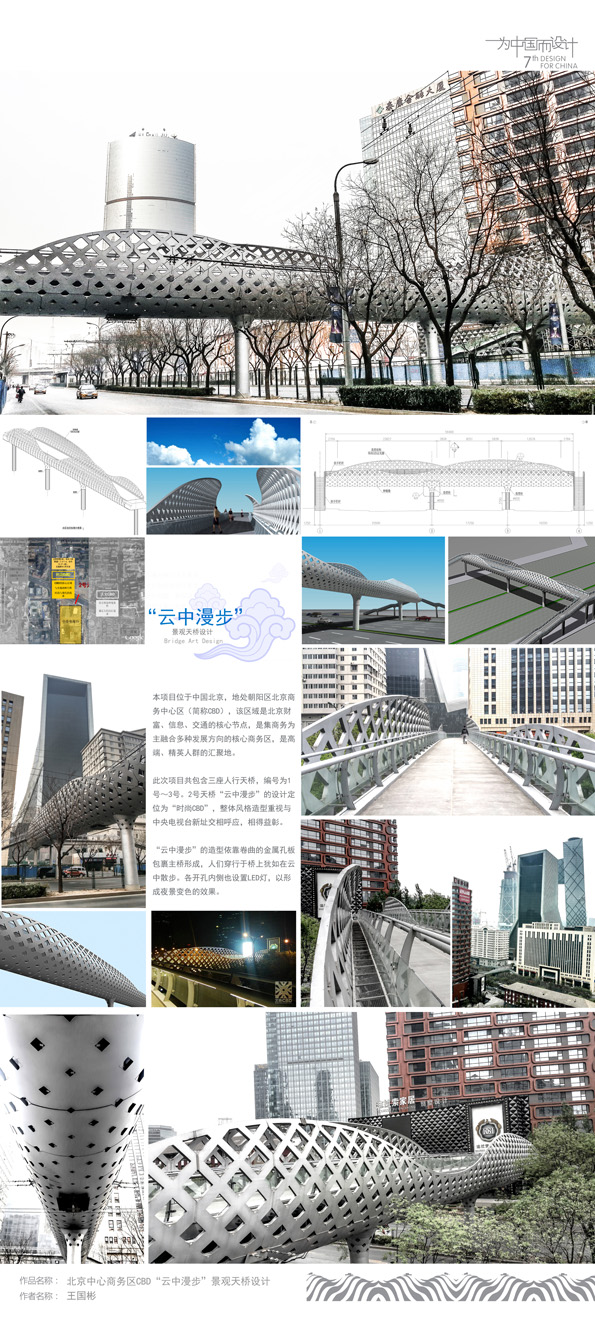

王國彬副教授發表演講

王國彬副教授發表了題為(wei) 《以藝術為(wei) 核心,重構環藝之鼎》的演講。通過理論與(yu) 實踐拓展“環境藝術設計”專(zhuan) 業(ye) 視野,發展中國本土“美學三境理論”以及“五字聯結設計方法”,推動環境藝術設計專(zhuan) 業(ye) 的與(yu) 時俱進。

他在演講中指出,在新的時代契機下,環境藝術設計專(zhuan) 業(ye) 麵臨(lin) 了巨大的挑戰,專(zhuan) 業(ye) 的邊界與(yu) 範疇不斷受到擠壓,核心競爭(zheng) 優(you) 勢下降。王國彬副教授主張向古人借智慧,通過對中國傳(chuan) 統環境學的研究,總結出“道,形,器,材,藝”五字聯結設計理論,並通過實踐力求完成環境藝術設計專(zhuan) 業(ye) 的更新與(yu) 複興(xing) ,與(yu) 時俱進的完成環境藝術設計專(zhuan) 業(ye) 從(cong) “理論”到“方法”再到“實踐”的理論體(ti) 係的縱向構建,強化以“藝術”為(wei) 核心,藝術設計專(zhuan) 業(ye) 與(yu) 社會(hui) 各專(zhuan) 業(ye) 的“協同創新”的理論體(ti) 係。從(cong) “跨界”到“無界”,明確的凝聚環境藝術設計專(zhuan) 業(ye) 的核心競爭(zheng) 力,開拓專(zhuan) 業(ye) 的可持續發展方向,實現環境藝術專(zhuan) 業(ye) 的輝煌複興(xing) 。

“藝術”的本質是探尋到達“美的三重境界”途徑的不同,“設計”則是探索不同途徑所運用的方法。時至今日,全球化生態環境及氣候的惡化,係列相關(guan) 自然與(yu) 社會(hui) 問題日趨複雜,人們(men) 開始重新思考人與(yu) 環境的關(guan) 係。作為(wei) 一個(ge) 最具中國特色的專(zhuan) 業(ye) ,環境藝術設計的目標是通過“藝術”的途徑,在人居“環境”的範疇內(nei) , 運用“設計”的方法,培養(yang) 人們(men) 的環境審美意識,全麵而又係統地解決(jue) 相關(guan) 問題,使人們(men) 的生活達到既“幸”又“福”的美好境界。中國的環境問題最終還是要中國人自己解決(jue) ,這也是我們(men) 為(wei) “為(wei) 中國而設計——第七屆全國環境藝術設計大展”目標之一。

嘉賓演講現場的盛況

嘉賓演講結束後,馬克辛、吳昊、李炳訓、董雅、孟建國分別上台發言,展望環境藝術設計專(zhuan) 業(ye) 的未來發展願景,強調環境藝術設計專(zhuan) 業(ye) 的社會(hui) 擔當與(yu) 發展方向,並對與(yu) 會(hui) 嘉賓以及承辦方四川美術學院表示由衷的感謝!

左起:馬克辛、吳昊、李炳訓、董雅、孟建國發言

“為(wei) 中國而設計——第七屆全國環境藝術設計大展”

頒發證書(shu) 典禮

當天晚上7:30,在四川美術學院多功能廳舉(ju) 辦了本次活動的壓軸戲——“簡一之夜”:“為(wei) 中國而設計”環境藝術設計大展頒發入選證書(shu) 。

嘉賓為(wei) 入選作者頒發榮譽證書(shu)

四川美術學院副院長張傑教授為(wei) 典禮致辭:“環境藝術比建築藝術更巨大,比規劃更廣泛,比工程更富有情感。這是一種重實效的、早已被傳(chuan) 統所矚目的藝術。環境藝術是藝術與(yu) 科學的結晶,它是綠色生態的,更是和諧永恒的。注重特色、注重原創、注重創新是本次大展的最主要特征。

各入選藝術家從(cong) 環境空間的問題展開思考,從(cong) 本民族文化的特質和地域特征進行設計,其理念、創新性和實施過程都體(ti) 現了突出的民族和地域特色,這是我們(men) 所期望的。這些入選作品,讓我們(men) 看到了中國環境藝術設計的發展趨勢、動向和希望。今天的典禮,既是對近期中國環境藝術設計成果的總結與(yu) 表彰,更是新裏程的開端。”

“為(wei) 中國而設計——環境藝術設計大展”

主辦權交接儀(yi) 式

作為(wei) 每兩(liang) 年一屆的設計盛會(hui) ,2018年,第八屆“為(wei) 中國而設計全國環境藝術設計大展”將在廣州美術學院舉(ju) 辦,在今天的開幕式上,郝大鵬將“為(wei) 中國而設計”的大旗移交給下一屆的主辦方,廣州美術學院建築設計學院院長沈康教授接旗,讓我們(men) 期待下一屆的美好未來,為(wei) 中國的環境藝術設計專(zhuan) 業(ye) 的建設與(yu) 發展再次搖旗呐喊。

“為(wei) 中國而設計”全國環境藝術設計大展接旗儀(yi) 式

與(yu) 會(hui) 嘉賓合影

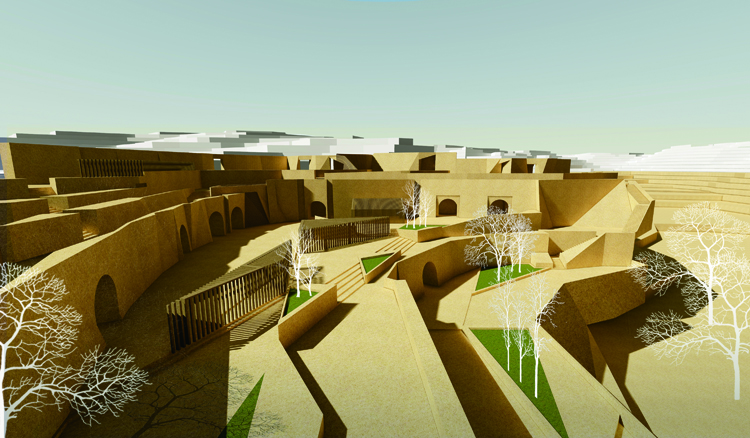

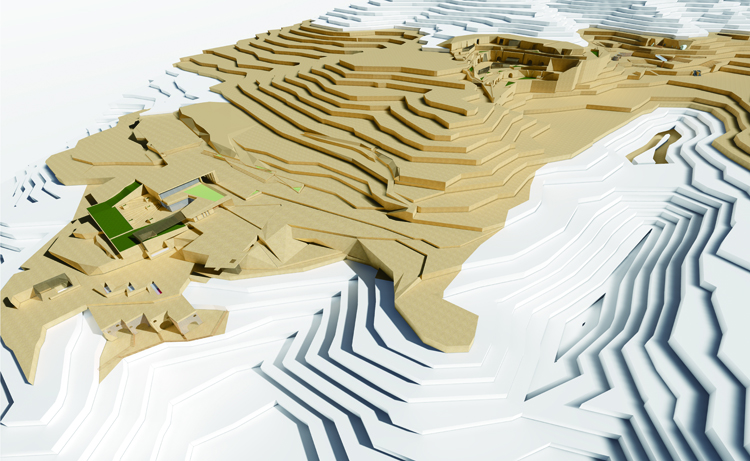

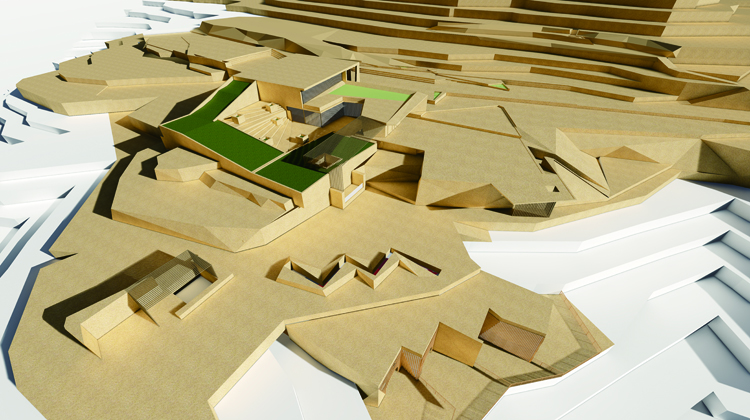

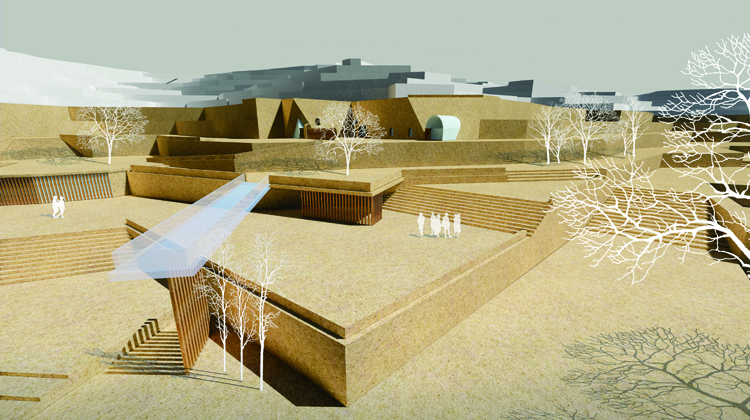

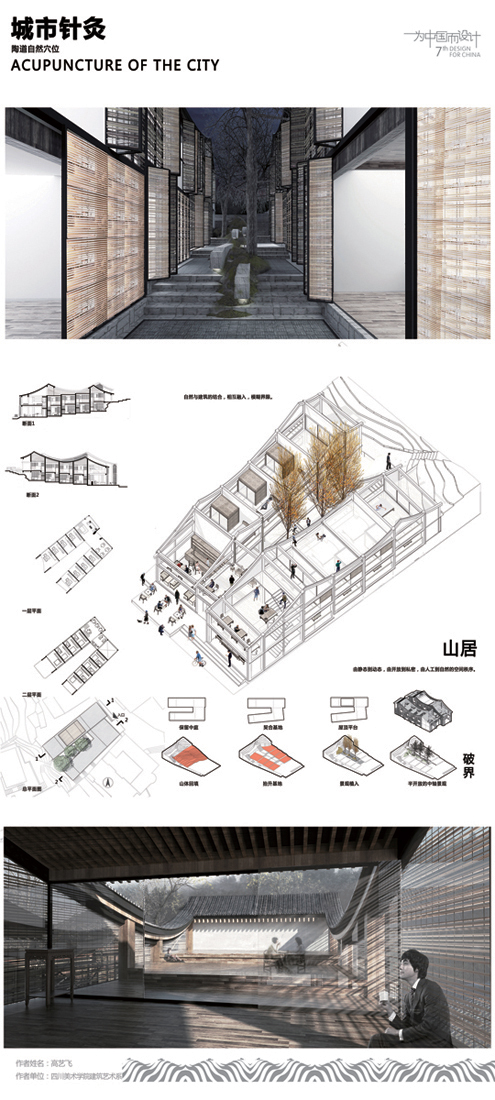

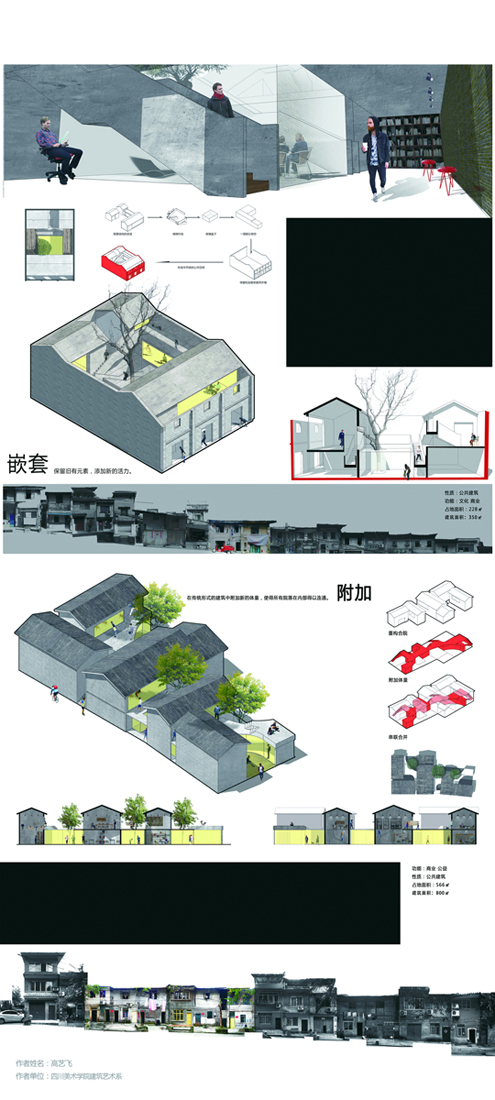

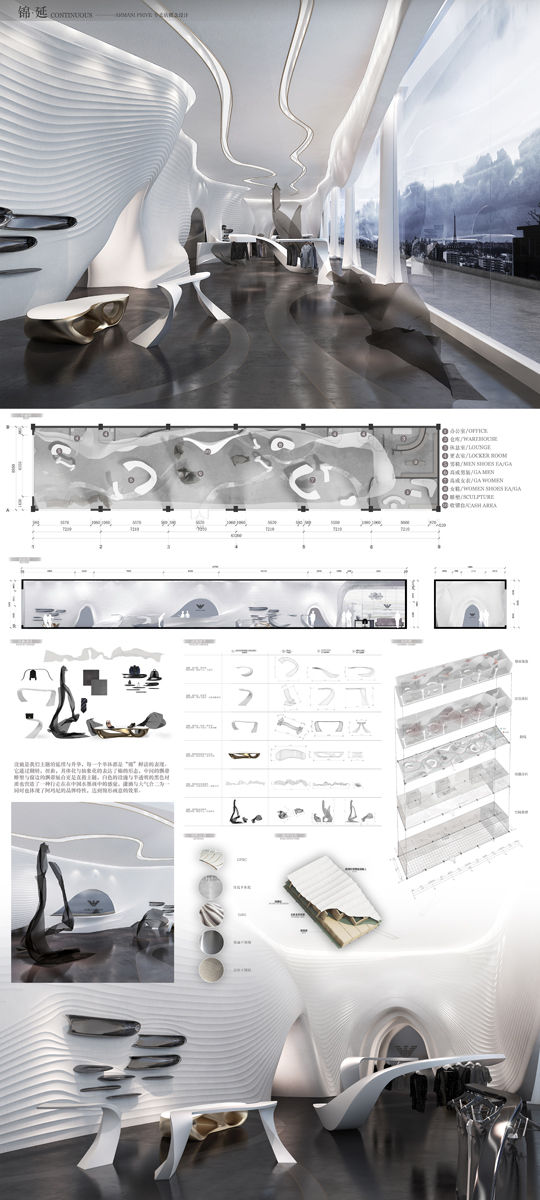

“為(wei) 中國而設計——第七屆全國環境藝術設計大展” 作品選登 《北京CBD“雲(yun) 中漫步”人行景觀天橋設計》王國彬 《土·窯——三原縣曹師村窯洞群落環境藝術設計》無風、劉晨晨、張豪、胡文、郭貝貝、毛晨悅、薛曉傑、鄭雨溪、程格、樊璟 《“道”智愈之道(黃桷埡舊城更新)》高藝飛 《錦·延》苗長江、程寒君、張典初、王一丁、蔣少武

|

展覽組委會(hui) : 名譽主任:劉大為(wei) 學術顧問:常沙娜、羅中立 主任:徐裏、張綺曼 副主任:龐茂琨、蔡強 秘書(shu) 長:丁傑、郝大鵬 副秘書(shu) 長:梅啟林、潘召南 委員:(按姓氏筆畫排序) 丁圓、馬克辛、王瓊、韋芳、龍國躍、馮(feng) 斌、劉波、李寧、李炳訓、楊吟兵、陳易、陳六汀、林學明、孟建國、鹹懿、段勝峰、俞孔堅、賀絢、郭去塵、郭晏麟、黃耘、董雅 辦公室主任:鹹懿、丁圓、韋芳 辦公室副主任:賀絢、楊吟兵 展覽編輯:楊雷、李敏敏 展覽視覺設計:譚璜 評選委員會(hui) :由bv伟德官网登录在bv伟德官网登录評委庫中遴選專(zhuan) 家組成,並設監審委員會(hui) |

|

“為(wei) 中國而設計——第七屆全國環境藝術設計大展”暨學術論壇 大展主題:為(wei) 中國而設計 論壇主題:更新複興(xing) 創新 特別主題展: 傳(chuan) 統村落民居營建工藝傳(chuan) 承、保護與(yu) 利用技術集成與(yu) 示範 看見農(nong) 民的創意——台灣鄉(xiang) 村環境自主營造 展覽開幕式:2016年10月22日上午10:00 展覽時間:2016年10月22日-11月4日 展覽地點:四川美術學院大學城美術館 論壇時間:2016年10月22日下午13:30-17:30 論壇地點:四川美術學院大學城多功能廳 “簡一之夜”頒獎典禮時間:2016年10月22日19:30-21:00 “簡一之夜”頒獎典禮地點:四川美術學院大學城多功能廳 |

供稿/環境設計藝委會(hui) 秘書(shu) 組

編輯/楊雷、審校/鹹懿