《我的學藝生涯》新書(shu) 發布暨簽售會(hui)

活動現場

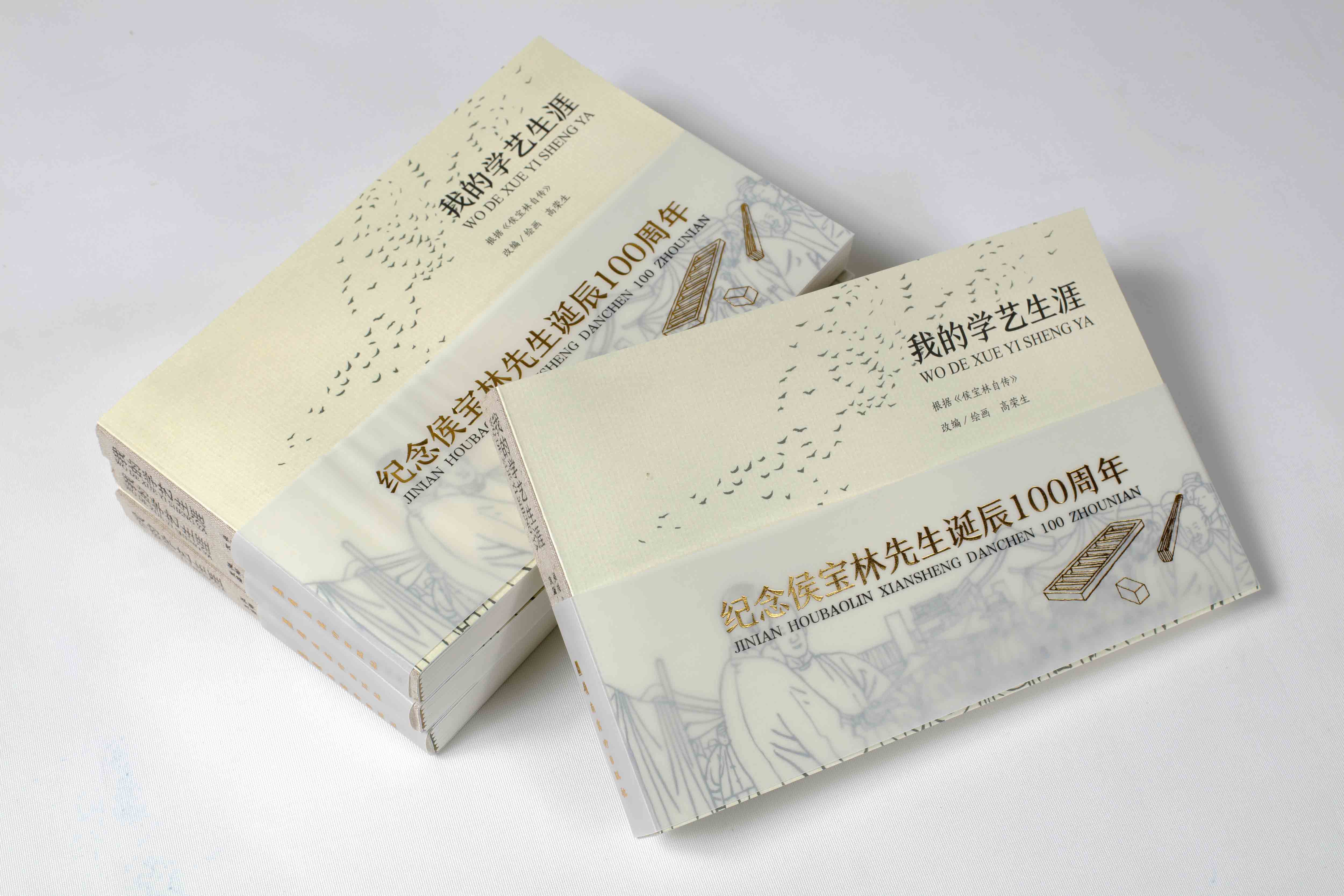

2017年8月14日上午,侯寶林誕辰100周年紀念活動及《我的學藝生涯》新書(shu) 發布暨簽售會(hui) 在2017南國書(shu) 香節暨羊城書(shu) 展上舉(ju) 行。

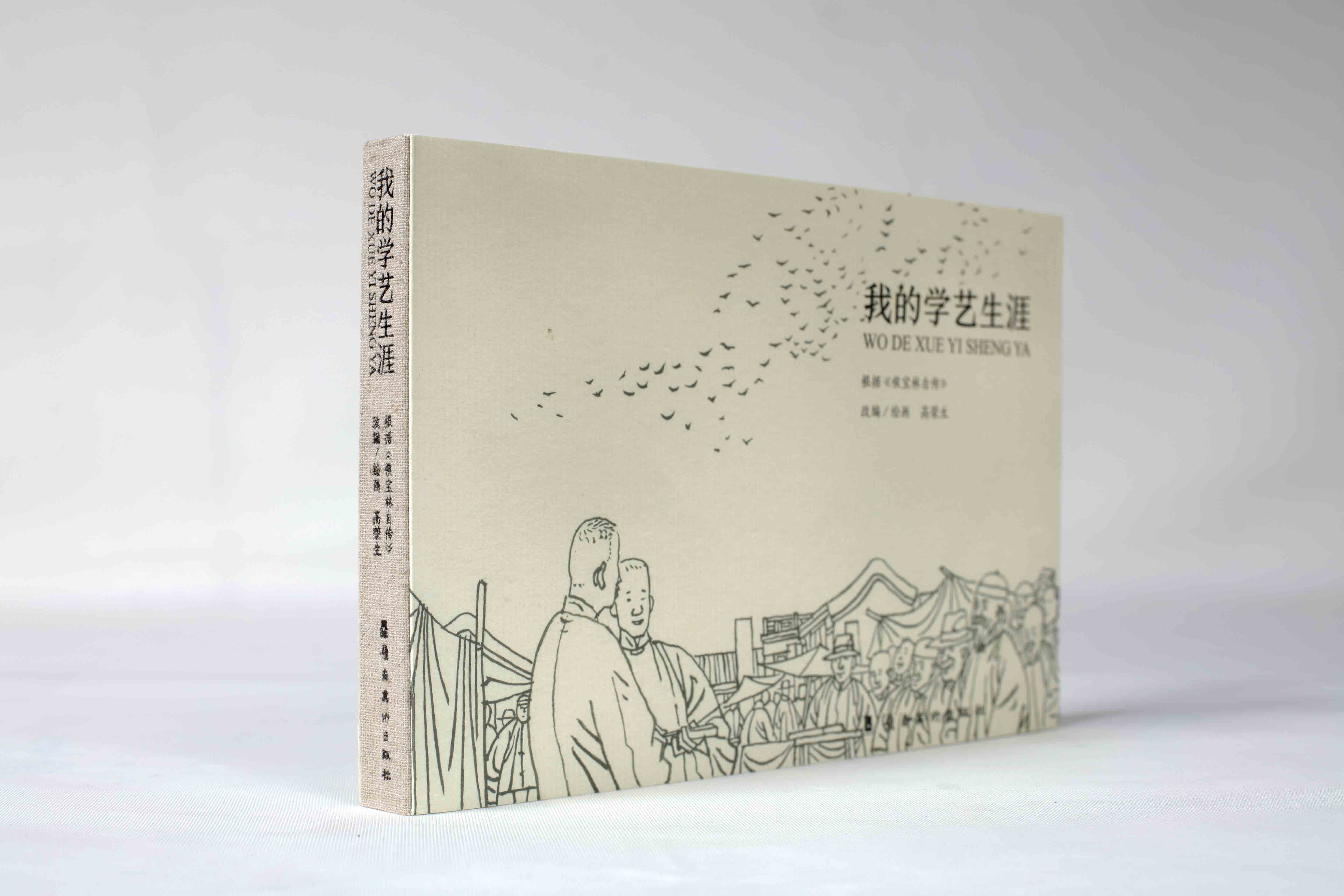

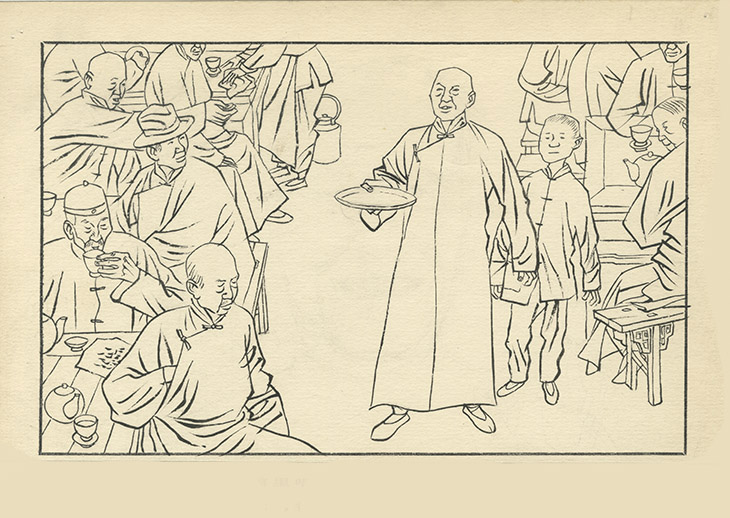

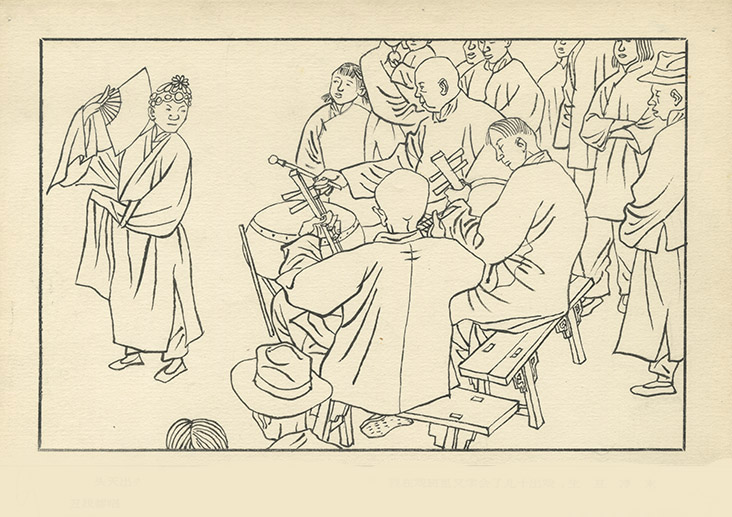

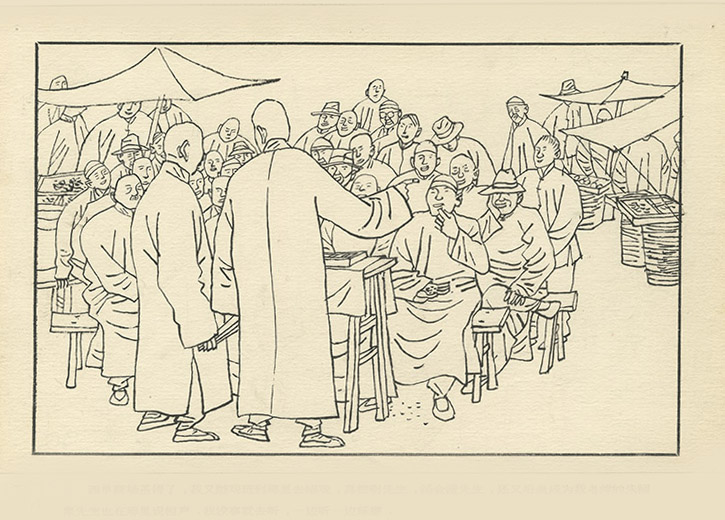

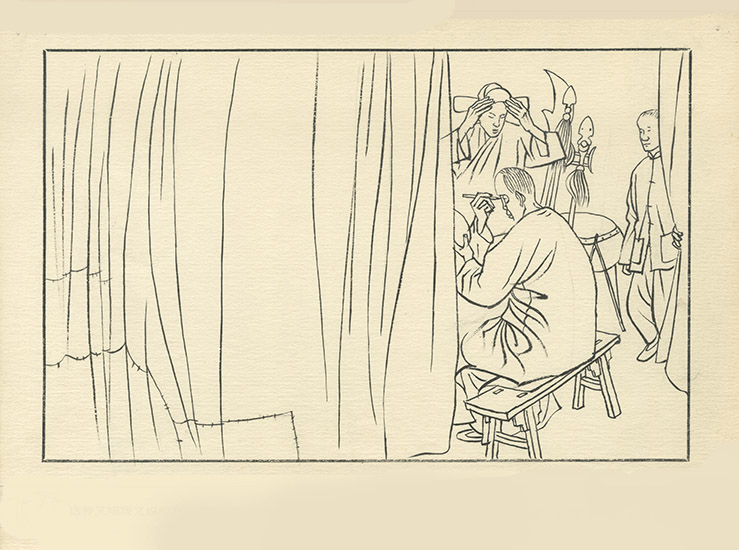

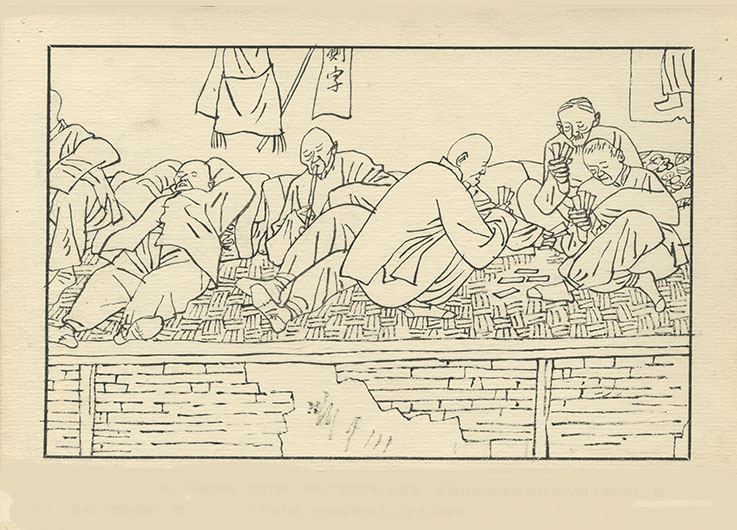

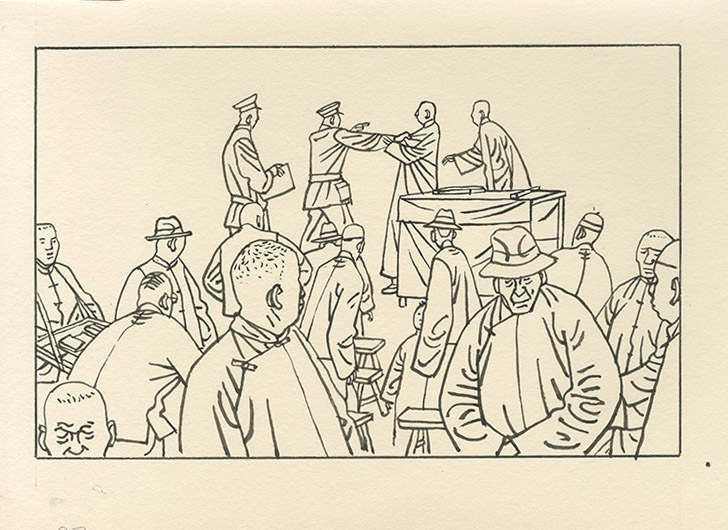

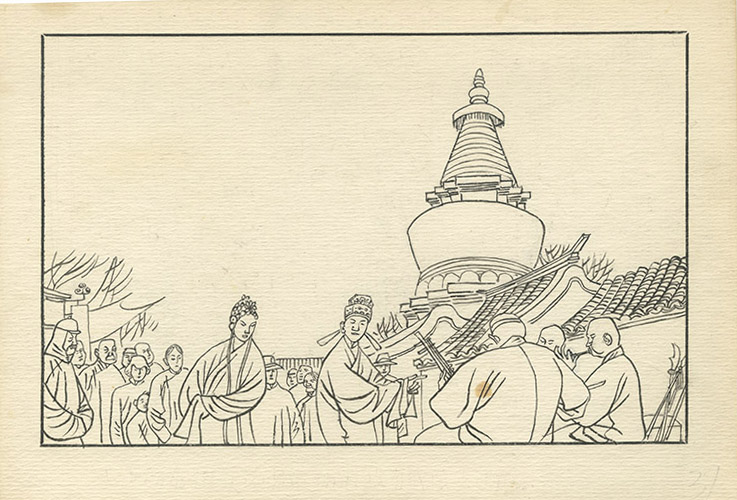

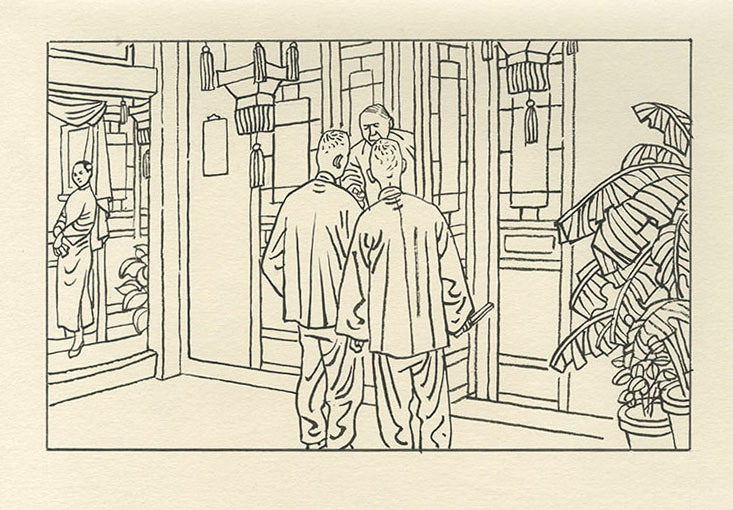

《我的學藝生涯》為(wei) 一本連環畫,根據《侯寶林自傳(chuan) 》改編並繪製而成,前言由侯寶林女兒(er) 侯錱撰寫(xie) ,正文由bv伟德官网登录插圖裝幀藝術委員會(hui) 主任、中央美術學院教授高榮生跨度30餘(yu) 年創作的87幅線描作品組成。高榮生介紹,該書(shu) 以連環畫的形式講述了侯寶林從(cong) 小艱難學藝、不斷實踐,終成一代相聲大師的經曆。

bv伟德官网登录插圖藝術委員會(hui) 主任、中央美術學院教授高榮生發言

現場與(yu) 讀者交流中,高榮生認為(wei) “回歸”首先是一個(ge) 文化回歸,連環畫的曆史比較悠久,它屬於(yu) 傳(chuan) 統文化的一部分,具有文圖對應,更強調內(nei) 質外化。

這本書(shu) 的特點有四個(ge) 方麵:其一,在侯寶林誕辰100周年出版,具有特殊的意義(yi) ;其二,從(cong) 內(nei) 容體(ti) 裁上具有京味文化和時代特色;其三,在人物塑造中注重人物的內(nei) 心刻畫,包括主、次人物;其四,注重語言的提煉以及簡繁的對比關(guan) 係。

高榮生道:《我的學藝生涯》這本書(shu) ,開本、裝幀樣式、材質、印刷都有特殊性……雖然畫麵是純黑白的,但從(cong) 線描中可以看到墨色濃淡的變化,說明製版印刷質量相當高。

侯寶林女兒(er) 侯錱女士發言

侯錱在現場深情回憶父親(qin) 生前的點點滴滴,令侯錱印象最深刻的是,父親(qin) 始終教育她應該熱愛生活,她相信這也是父親(qin) 對人生的一大感悟。她表示,父親(qin) 童年的生活場景都體(ti) 現在這本連環畫裏。以連環畫的形式述說父親(qin) 的一生,讓她覺得很親(qin) 切。“‘看著小人書(shu) 長大的’一代人也還在,連環畫應該不僅(jin) 隻是個(ge) 念想。”

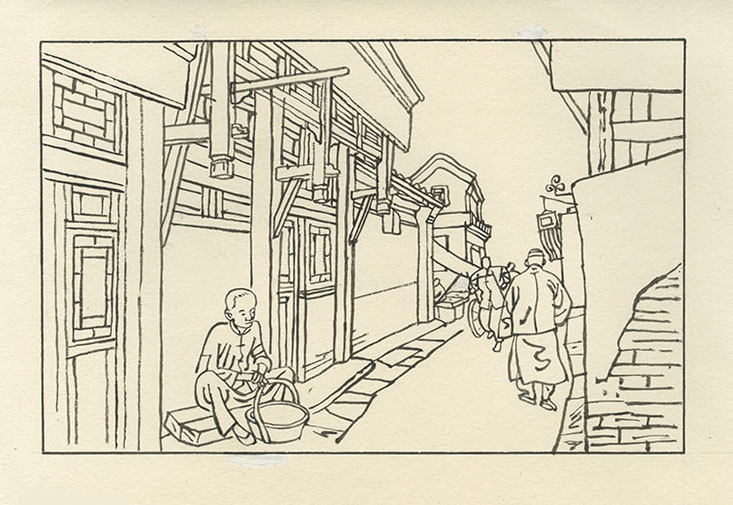

侯錱稱,父親(qin) 侯寶林大約十歲的時候,為(wei) 了養(yang) 家糊口,就已經走上掙錢的道路,後來甚至淪落到上街乞討。到了十二歲左右,父親(qin) 開始學藝,師傅的“不打不成材”教育法讓父親(qin) 受了不少苦。而父親(qin) 最終也沒有學滿出師。

“那時候,拜師學藝需學滿‘三年零一節’,‘零一節’指的是過了五月節(端午節)以後,所以實際上大約要三年半。當時有個(ge) 規矩,學徒沒有滿師,師傅就不能介紹這名學徒到別的地方工作。”侯錱稱,沒有學滿出師的父親(qin) 隻能自謀出路,足見父親(qin) 早年生活之不易。

侯錱稱,曾經有很多人問過她父親(qin) 同一個(ge) 問題:如何實現從(cong) 流浪兒(er) 到相聲大師的轉變,父親(qin) 每次回答都是一個(ge) “餓”字。即便如此,生活的艱辛沒有澆滅侯寶林對相聲藝術的熱情,也沒能阻止他給觀眾(zhong) 帶來無限的歡樂(le) 。

嶺南美術出版社社長李健軍(jun) 發言

嶺南美術出版社副社長謝海寧主持活動

《我的學藝生涯》責編韓正凱對本書(shu) 進行點評

廣東(dong) 省曲藝家協會(hui) 主席楊子春發言,並現場相聲表演。

嘉賓合影

高榮生和侯錱現場簽名售書(shu)

《我的學藝生涯》連環畫欣賞

《我的學藝生涯》書(shu) 評

高榮生

伟德线上平台插圖裝幀藝委會(hui) 主任、中央美術學院教授

這套連環畫還是三十年前畫的,那時我的同學葉欣在人民美術出版社當編輯,我是他的特約作者,這個(ge) 約稿就是他在“老高,畫吧,舍你其誰?”的鼓動下接下來的。但不幸的是,剛畫完便趕上出版社改製,這本書(shu) 稿被停出了,隻是後來在《中國連環畫》上刊載過一部分,之後便放在資料袋裏漸漸淡忘了。

前些年,侯寶林先生的女兒(er) 侯錱要出版《一戶侯說》,找我商量用些稿子做插圖用,於(yu) 是畫稿又麵世了一回。不過,這兩(liang) 次隻是部分使用,完整的稿子第一次呈現在這裏。

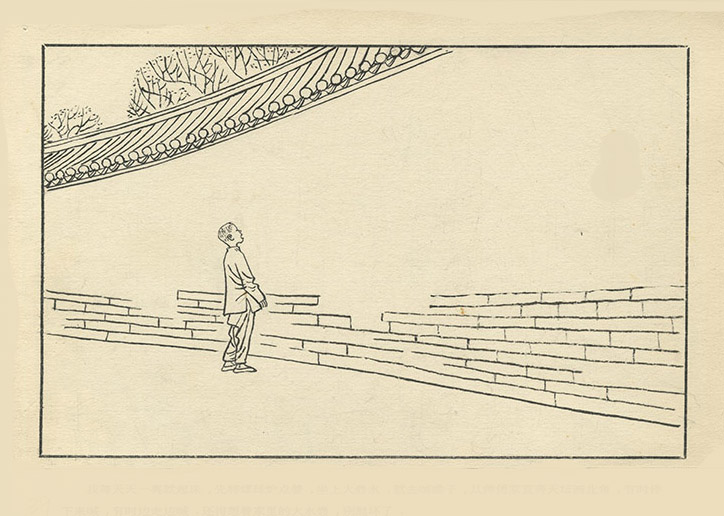

回想起那時畫這套連環畫,老葉的話使我躍躍欲試,畫我敬佩的幽默大師,動力十足,又看了一遍《侯寶林自傳(chuan) 》,更有興(xing) 趣做這件事了。

侯寶林有著傳(chuan) 奇的經曆,有人說他是中國的卓別林,的確,二者有很多的共同之處,都具有兩(liang) 個(ge) “極端”的特點——出身於(yu) 最底層而成為(wei) 最頂級幽默大師,而侯寶林的苦難則加了一個(ge) “更”字。這套連環畫取材於(yu) 侯寶林學藝的階段,也是他一生中最困苦的時期,這個(ge) 階段奠定了他成為(wei) 一代宗師的基礎,也是最具有研究、表現價(jia) 值的人生段落。

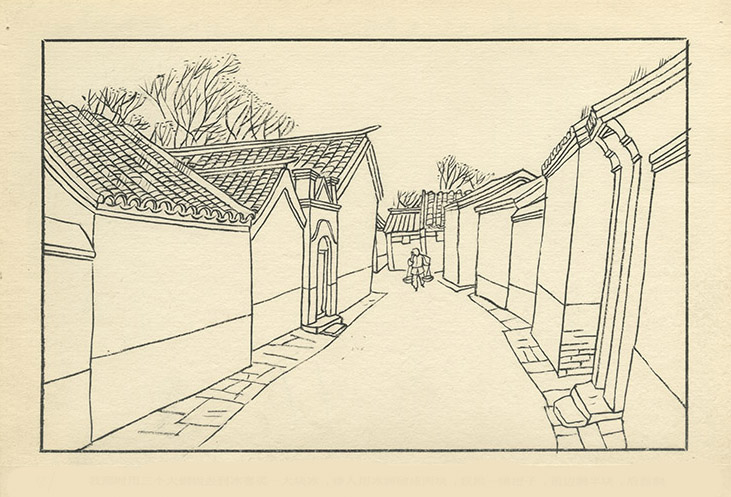

那時,我自詡對北京的風土人情認知在同代人中有優(you) 勢,但動起筆來才覺得不那麽(me) 簡單,連環畫所表現的內(nei) 容是民國時期,我雖然從(cong) 小在北京長大,但畢竟處於(yu) 兩(liang) 個(ge) 時代,相差甚遠,經曆“文革”後的北京更是滿目凋零,圖書(shu) 館的舊書(shu) 資料也未全部開放,好在北京的人與(yu) 物多多少少還留有過去的痕跡,有貨可挖。那時胡同還保留著,我走街串巷畫了一些速寫(xie) 也拍了不少照片,隨著大規模的拆遷,無意中留下了珍貴的資料。

侯先生說:“我最大的願望是把最好的藝術獻給觀眾(zhong) 。”這也是我的願望,但遺憾還是有的,當時,找出塵封多年的畫稿,再次翻看,覺得有很多不滿意之處,我不想帶著缺憾出版,摘出一部分重新畫了。可是,每次翻開畫稿總有“再畫一遍就更好了”的心願,但交稿時間已到,隻得作罷。

謝謝嶺南美術出版社,使我有了和侯寶林先生同台演出的感覺。

侯錱

原中國藝術研究院曲藝研究所副研究員,侯寶林之女

能為(wei) 高榮生教授的書(shu) 寫(xie) 上幾句話,真是敝人的榮幸。

高教授和我同齡,都是 50 後。我們(men) 這一代人幾乎都是看著連環畫成長的。在我上學以前,中國還沒有電視,收音機也並不普及,唯一能滿足人們(men) 精神需求且又不奢侈的就是小人書(shu) 了。私以為(wei) ,小人書(shu) 的最大優(you) 點就是無論男女老幼,是否識文斷字,百無禁忌,人人皆能。不像現在,即使你有大學文憑,如果上了年紀,不懂電腦,又沒學過洋文,到自動提款機取錢都覺得有障礙。

當年,我家住在北京南城一個(ge) 兩(liang) 進的四合院裏。我家住前院,後院住的是房東(dong) 。記憶中,胡同東(dong) 口是個(ge) 多岔路口,臨(lin) 街的店麵很多,賣什麽(me) 的都有。譬如饅頭鋪、棺材鋪、絨線鋪、羊肉床子、豬肉杠、油鹽店、理發店、儲(chu) 蓄所,還有一家私人診所……總之,就是有點小繁榮。其中最吸引我的有兩(liang) 處,一個(ge) 是胡同口路南出售糖稀、爆米花、金糕條、應季水果的小食品攤子,另一個(ge) 就是專(zhuan) 門出租小人書(shu) 的書(shu) 鋪。

在那個(ge) 年代,小人書(shu) 鋪幾乎每條胡同裏都有,店鋪無需大,幾平米即可,也不需要朱時茂小品中說的“你有執照嗎”的繁瑣手續。如果家裏人口不多,開這樣一個(ge) 小店,就夠維持全家人的生計(當時北京的最低生活費是每人每月8 元)。每家鋪子都有至少上千冊(ce) 小人書(shu) ,反正也占不了多大地方。書(shu) 也無需很新,或者說也不可能新,因為(wei) 出租率相當高,用不了幾回,封底、封麵就撕扯沒了。精明的店主一般都是在出租之前就給新書(shu) 粘上牛皮紙的外皮用以保護。一般每本出租價(jia) 是兩(liang) 分錢,可以看三天。我家每回租 10 本,看完再去換。有時同學或者鄰居家的孩子來串門,大人也會(hui) 拿出一毛錢讓我們(men) 自己去小人書(shu) 鋪看,那樣就更便宜,一分錢一本。

到了我上小學一年級的時候,北京有了第一家電視台,因為(wei) 父親(qin) 是廣播事業(ye) 局的工作人員,所以我家是第一批買(mai) 電視機的。又因為(wei) 搬到機關(guan) 大院的樓房裏去住,租借小人書(shu) 的生活就和我們(men) 漸行漸遠了。

1993 年 2 月,父親(qin) 侯寶林走完他75 年曲折跌宕的人生之路,懷著對家人、摯友,對千千萬(wan) 萬(wan) 喜歡聽他說相聲的觀眾(zhong) 、聽眾(zhong) 的不了情,靜靜地離開了。幾年後,當我還沉浸在失去親(qin) 人的悲痛中不能自拔的時候,中國傳(chuan) 媒大學動漫學院的兩(liang) 位領導來訪,和我商議用家父的相聲改編動漫的事,同時還帶來一本《中國連環畫》雜誌,內(nei) 中就有高榮生教授繪製的《侯寶林的童年》。這是我第一次見到高教授的作品,卻有種久違了的感覺,一點也不陌生。我拿著愛不釋手,人家也就隻能“忍痛割愛”,於(yu) 是,我也就不客氣地據為(wei) 己有了。

2004年,我編輯侯寶林傳(chuan) 記《一戶侯說》,考慮到現代人的快節奏生活和閱讀習(xi) 慣,純文字的書(shu) 籍幾乎很難被年輕人接受,決(jue) 定盡可能多地使用插圖。然而,父親(qin) 年幼失怙, 幾近乞討。直到 22 歲(1939 年)去沈陽賣藝,需要辦理良民證,才第一次留影拍照。 因此,父親(qin) 童年長什麽(me) 樣,我一無所知,又無資料查詢,這下可是抓了瞎。於(yu) 是我想到,若能用高先生的畫作做插圖,豈不美哉。於(yu) 是電話聯係,登門拜訪……見麵一聊, 才知道我倆(lia) 同庚,皆為(wei) 老三屆知青,上過山,下過鄉(xiang) 。不同的是,高老師已經在中央美術學院任教 20 餘(yu) 載,且在插圖繪畫領域建功立業(ye) ,成就輝煌。

此次受嶺南美術出版社編輯韓正凱先生之邀,為(wei) 高先生的《我的學藝生涯》寫(xie) 前言,實在誠惶誠恐。敝人退休前雖然任職於(yu) 中國藝術研究院,但專(zhuan) 業(ye) 僅(jin) 限於(yu) 相聲史方麵,對連環畫的知識十分匱乏。近期查閱資料,方知連環畫出現的曆史年代與(yu) 興(xing) 衰流變竟然與(yu) 相聲驚人的相似。如果像某些專(zhuan) 家考證的那樣,連環畫遠在宋代就已經基本成型,且與(yu) 民間流行的講唱形式“變文”有關(guan) 。那麽(me) 相聲和連環畫還真是同源呢,至少應該說: 咱可是親(qin) 戚啊!如果把連環畫定義(yi) 為(wei) “麵向大眾(zhong) ,通俗易懂,老少鹹宜”,且“符合絕大多數讀者欣賞習(xi) 慣和審美要求”的藝術形式,那我真要說:咱還是兄弟呐!一時間,相聲和連環畫的距離比肩而立了。

如果用心閱讀,我們(men) 不難看出高老師為(wei) 他的這本圖書(shu) 所耗費的心血,因為(wei) 故事發 生的場景是在20世紀二三十年代的老北京,至今快一個(ge) 世紀了。滄海桑田,世事變遷。何止“物是人非”,根本就是“改天換地”。又何況侯寶林置身的是一個(ge) 狹小特殊的環境和人群。這些都不是憑借想象可以虛構的。光是收集、提煉、整合資料,再把它們(men) 通過專(zhuan) 業(ye) 技巧表現出來,必須花費的時間和精力都是無法計算“成本”的。在此,謹以侯氏家族全體(ti) 的名義(yi) 向高榮生教授致以真誠的謝意!

有人說,連環畫最終將退出曆史舞台,成為(wei) “古董”。我不想評論這種說法的對錯。在市場經濟和科技推新的大環境下,一切皆有可能!所幸的是“看著小人書(shu) 長大的”這一代人還在,連環畫應該不僅(jin) 隻是個(ge) “念想”。但願隨著小人書(shu) 收藏熱的興(xing) 起,帶給連環畫新的生機,更希望《我的學藝生涯》這本連環畫能夠博得廣大讀者的厚愛!

感謝嶺南美術出版社的全體(ti) 工作人員,各位辛苦了!

葉欣

原人民美術出版社美術編輯,後定居巴黎

畫舊上海,我們(men) 畫不過老前輩葉淺予、張樂(le) 平、賀友直。畫民國的老北京和北京人,我不知誰能畫得過我的師兄高榮生?在美院念書(shu) 的時候,大家叫高榮生老高,其實那時老高並不老,可他已經以畫《駱駝祥子》聞名國內(nei) ,享譽美術界了。美院畢業(ye) ,他留校教書(shu) ,專(zhuan) 攻文學插圖和書(shu) 籍裝幀,接著畫他的老舍。我呢,分到人民美術出版社做小人書(shu) 的美術編輯,所以那一年拿到《侯寶林小時候》的腳本,先就想到要請老高來畫。

今天的年輕人,雖然大都知道侯寶林,但對我們(men) 50後那一代人,侯寶林的相聲屬於(yu) 我們(men) 的童年記憶,精神家園。十年浩劫,把這位逗樂(le) 了幾代人的幽默大師打入地獄。“文革”過後,老先生死裏逃生,口述《侯寶林自傳(chuan) 》,人們(men) 才知道他從(cong) 一個(ge) 苦孩子曆練成為(wei) 侯寶林的傳(chuan) 奇身世。為(wei) 老先生的故事所動,老高接了這個(ge) 腳本,成功塑造了“小酉兒(er) ”從(cong) 小到大的形象,用精準洗煉的筆墨再現了主人公的生存時空和人文景觀。老高的畫與(yu) 老先生的文本唱和,構成了文圖一體(ti) 的交響互動。可惜稿子尚未竣工,我已調離出版社。後來聽說出版社改製向錢看了,讓我的師兄和侯老先生一起,蒙受了退稿的委屈。幸虧(kui) ,新興(xing) 月刊《中國連環畫》的編輯們(men) 火眼金睛,在1988年第六期上將部分畫稿公諸於(yu) 世,從(cong) 此《我的學藝生涯》進入到老北京的人文記憶,成為(wei) 研究侯寶林大師不可或缺的圖像資料。

三十年河東(dong) ,三十年河西。向錢看,當年我北總布胡同32號的出版社小院,終於(yu) 在地圖上消失,盡管大家明知那是北平國立藝專(zhuan) 的遺址。向前看,《我的學藝生涯》經老高舊稿重理,變成了一本右圖左史的精美畫冊(ce) ,在侯老先生誕辰一百周年之際由嶺南美術出版社隆重推出。蒙師兄不棄,賜寄書(shu) 樣,使我先睹為(wei) 快。侯老先生女公子侯錱老師為(wei) 書(shu) 作前言,沒有著筆記述父親(qin) 鮮為(wei) 人知的軼事和女兒(er) 對父親(qin) 的感念之情,而是借著自己童年看小人書(shu) 的翔實記憶,把話題引向了對相聲與(yu) 連環畫的比較,對兩(liang) 門藝術前途的思考,讓我肅然起敬。我們(men) 總忘不了魯迅先生抬舉(ju) 連環圖畫,說“可以產(chan) 出米開朗琪羅、達芬奇那樣偉(wei) 大的畫手”,但常常忘記他緊接著說:“而且我相信,從(cong) 唱本說書(shu) 裏是可以產(chan) 生托爾斯泰,福樓拜的”(《論“第三種人”》)。我想相聲與(yu) 民間文學的唱本和說書(shu) 一樣,不都已經產(chan) 生了和正在產(chan) 生著自己的托爾斯泰和福樓拜嗎?在書(shu) 的後語中,老高說:“謝謝嶺南美術出版社,使我有了和侯寶林先生同台的感覺。”他的這個(ge) 比喻,妙不可言!盡管侯錱女士謙遜,稱這本《我的學藝生涯》是“高榮生教授的書(shu) ”,老高自知堅守畫家忠實作家,忠實文本的本份。以和侯寶林先生同台為(wei) 榮,不是為(wei) 他的相聲捧哏兒(er) ,而是為(wei) 相聲界中產(chan) 生的托爾斯泰、福樓拜造像,這是侯老先生所有的搭檔們(men) 都做不到的。

我當然為(wei) 我師兄驕傲,也學他,向嶺南美術出版社同仁鄭重地道一聲謝:時隔三十年,你們(men) 能為(wei) 我的作者正名,出了這本他和侯老先生同台的傑作,用來證明老北京和北京人的記憶是拆不完抹不掉的,功不可沒。

韓正凱

嶺南美術出版社編輯,bv伟德官网登录會(hui) 員

對侯寶林先生的初印象應是七八歲左右,因年小,不知道什麽(me) 是相聲,但覺得很逗。記得是那年冬天的一天,電視裏很多頻道都在播放侯寶林先生的相聲,聽到大人們(men) 談論著侯寶林先生的去世,一片惋惜之聲。 一晃20餘(yu) 年過去了,在大學讀書(shu) 時聽到了“高榮生”這個(ge) 名字,通過美術界同學傳(chuan) 說高榮生先生“騎自行車上班,總被門衛當作民工攔截”,“高老師外出習(xi) 慣於(yu) 翻牆”軼事,隻覺得央美的老師竟如此有意思,這會(hui) 是怎樣的一位老師呢?

2016年,我參加了國家藝術基金圖書(shu) 插圖青年創作人才項目,巧合的是,高榮生先生竟是我們(men) 的授課專(zhuan) 家之一! 課堂上,高老師操著他的濃重的京味兒(er) 口音,滔滔不絕,邏輯清晰,條理分明地講授著。在此期間我專(zhuan) 門進行了采訪,看到了《我的學藝生涯》的電子稿,畫得真好啊!簡繁明了、藝術感強烈。 憑著職業(ye) 的敏感,我想:2017年可是侯寶林先生誕辰100周年,這本連環畫如能出版,恰逢其時!但高老師對現今出版界隻注重經濟效益不注重社會(hui) 效益的現狀很是不滿,對我們(men) 出版社是否能出好這本書(shu) 也甚是疑慮。

項目結束後,我回到工作單位——嶺南美術出版社,將此情況報告給了李健軍(jun) 社長,並言及下個(ge) 月(2016年9月)要在湖南郴州舉(ju) 辦“首屆全國水彩插圖作品展”,高榮生老師作為(wei) bv伟德官网登录插圖裝幀藝術委員會(hui) 主任也會(hui) 出席,且我也有件作品入選此展覽,便問:我可否去郴州見一下高榮生老師?社長欣然批準。

感謝郴州一行,高老師接受了我社的誠意,我詳細地介紹了出版情況。於(yu) 是,《我的學藝生涯》的出版工作緊鑼密鼓地進行,與(yu) 高老師的合作一直都非常愉快。高老師做事十分認真,他決(jue) 定將部分稿子修改重畫。然而2017年3月份,高榮生老師給我幾次電話,期間都是不斷咳嗽,且聲音沙啞,他說現在頸椎疼痛,不能伏案。他擔心書(shu) 稿能否按時完成。所幸的是,兩(liang) 個(ge) 月後,高榮生老師恢複如初,可以重新伏案了,電話裏又聽到了他的京味兒(er) 口音! 7月中旬,終於(yu) 定稿! 8月初,正式出版!8月14日,南國書(shu) 香節,《我的學藝生涯》首發式上驚豔亮相。高榮生先生說:“感謝嶺南美術出版社,使我有了和侯寶林先生同台的感覺!”我也很欣慰,我社提供舞台,演出了一部精彩的劇目——《我的學藝生涯》(紀念侯寶林先生誕辰100周年)。

供稿/高榮生、編輯/楊雷、審校/鹹懿