來源:admin 發布時間:2020/7/25 11:11:46

《廣西當代中國畫作品集》7月21日首發

廣西有豐(feng) 富的地域資源,亞(ya) 熱帶環境、喀斯特地貌、桂西北山地、桂東(dong) 南丘陵、紅水河流域和北部灣,特別是桂林山水,更是聞名天下。這些地緣優(you) 勢,給中國畫創作提供了優(you) 越的自然條件。齊白石、黃賓虹、徐悲鴻、關(guan) 山月、李可染、陽太陽、陸儼(yan) 少、白雪石、馬萬(wan) 裏、黃獨峰、宗其香等都在對桂林山水的表現中形成了自己的藝術風格,並創作了代表當代中國山水畫麵貌的經典作品,促成了傳(chuan) 統中國山水畫在當代的轉型。

新中國成立以後,廣西中國畫創作開始全麵發展。在桂林抗戰文化城期間(1938年-1944年),大批國內(nei) 著名美術家雲(yun) 集桂林,開展抗日救亡文化運動,同時興(xing) 辦美術教育,為(wei) 廣西當代美中國畫創作的發展打下了堅實的基礎。1949年後,隨著廣西美術組織機構bv伟德官网登录廣西分會(hui) 、 廣西藝專(zhuan) 恢複和廣西藝術學院的成立,廣西的中國畫創作形成了規模性的創作隊伍,並配合新中國成立初期的社會(hui) 建設,創作了大批有時代特征的優(you) 秀作品。由廣西美術家協會(hui) 和政府文化機構舉(ju) 辦的各種美術展覽,更是極大地促進了廣西中國畫創作的發展。以陽太陽、黃獨峰、馬萬(wan) 裏等為(wei) 代表的老一輩美術家,在探索廣西地域和文化特色的美術創作道路上,做出了許多卓有成就的實踐,為(wei) 當代廣西中國畫創作開辟了寬闊的發展道路。在不同的年代,都產(chan) 生了一批重要的代表性的畫家和作品,形成了廣西中國畫創作富有地域特色的藝術麵貌。

廣西的地貌具有蓬勃的生命力,彰顯著靈秀恬美的南方山水的審美特征,使中國傳(chuan) 統“山水美學”在這裏得到充分的體(ti) 現。明末清初的中國畫巨匠石濤,雖然成名在外,但他在桂林湘山寺時已習(xi) 畫多年,離開廣西時也有14歲了,特別是桂林山水已在他的審美觀念中留下了深刻的烙印,我們(men) 從(cong) 他的作品中不難體(ti) 驗到清奇秀逸的南方的審美特征。這種鮮明的地域特征呈現出的審美特點,在廣西當代中國畫創作中亦得到充分的體(ti) 現。陽太陽先生的寫(xie) 意山水融會(hui) 中西,以靈動俊逸的筆墨,開辟了表現桂林山水的新領域,為(wei) 傳(chuan) 統山水畫在當代的發展做出了重大的貢獻;馬萬(wan) 裏、黃獨峰等老一輩畫家的山水、花鳥畫也呈現了清新的南方氣息。這種審美特征的彰顯和傳(chuan) 承,是廣西當代中國畫創作的發展依據和方向。廣西少數民族多元的人文背景,使廣西中國畫創作有多樣性的藝術特點,在山水畫和人物畫創作中都得以體(ti) 現。廣西有11個(ge) 少數民族,其中壯族是全國人口最多的少數民族,而壯族又分北壯、南壯,還有習(xi) 俗、服飾不同的分支。不同少數民族的民居,給廣西的自然景觀增添了豐(feng) 富的審美元素,也給廣西的山水畫創作提供了特殊的素材,因此,廣西的山水畫往往在表現自然景觀的同時還表現相應的人文景觀,並因此產(chan) 生了新異的審美效果。在人物畫創作中,這種人文特征更顯突出。這些自然和人文特點,使廣西當代中國畫創作體(ti) 現出獨特的審美品格。同時,廣西的中國畫創作一直以直麵自然和生活為(wei) 創作取向,因此作品呈現自然、鮮活、生動的藝術麵貌。

20世紀50至60年代的廣西中國畫創作,以新中國成立後的新氣象為(wei) 表現內(nei) 容,呈現出鮮活的時代氣息,莫士光的《山區道上》(1956年),葉侶(lv) 梅的《漓江行舟》(1959年),帥礎堅的《白沙漁火處》(1960年),劉錫永、莫更原、覃紹殷的《瑤山伐木》(1960年),黃獨峰的《桂西春曉》(1961年),陽太陽的《碧蓮峰山道》(1962年),黎正國的《一曲山歌一個(ge) 坡》(1963年)等作品都體(ti) 現出這種審美特點。20世紀70至80年代,主題性和表現工農(nong) 兵生活是主要創作內(nei) 容,梁榮中的《侗寨新聲》(1972年),覃紹殷的《紅旗一舉(ju) 山河變,通途劈上彩雲(yun) 間》(1972年),林鬆年《南國荔枝紅》(1973年),黃旭、覃忠華的《夜課前》國畫(1973年),張達平的《苗山新繡》國畫(1973年),林令的《滿春列車》(1979年),梁耀的《小河水漲大河滿》(1984年),黃格勝的《漓江百裏圖》(1986年)都是這個(ge) 時期的代表作品。20世紀90年代,廣西中國畫創作呈現出追求地域特色的探索,陳玉圃的《夜雨灑窗》(1990年)、陽太陽的《青羅碧玉圖》(1994年)、餘(yu) 永健《溢香園》(1994年)、張複興(xing) 的《家在翠微》(1998年)、唐玉玲的《抗洪圖》(1999年)等作品,使廣西的中國畫創作呈現出鮮明的地域麵貌。

進入21世紀,廣西中國畫創作麵臨(lin) 著新的文化形態、藝術觀念和創作技法的變化與(yu) 發展。經過近20年探索,在堅持“搜盡奇峰打草稿”的創作道路上,在麵對“筆墨當隨時代”的思考中;在繼承傳(chuan) 統中國畫審美精神、藝術特征和表現時代文化精神的實踐下,廣西中國畫創作逐步形成了一個(ge) 具有南方地域特點和時代氣息的藝術麵貌。廣西壯族自治區中國畫學會(hui) 進一步強化了這種麵貌的文化屬性,提出了“新南風”的學術觀念。“新南風”是廣西當代中國畫創作的學術麵貌和審美特征,它凸顯了廣西中國畫創作的地域性和發展的承傳(chuan) 性;它的文化意義(yi) ,體(ti) 現在當今的文化語境下,地域中國畫創作發展方向的選擇和文化取向的確立。這種既有傳(chuan) 承脈絡又有地域和時代性的鮮明的藝術麵貌,使廣西中國畫創作在當代中國畫創作中具有重要的地位。

廣西壯族自治區中國畫學會(hui) 編輯出版的《廣西當代中國畫作品集》,梳理了從(cong) 20世紀50年代,一直到21世紀的廣西中國畫創作的主要成果。畫冊(ce) 分三大部分內(nei) 容:一是廣西中國畫創作從(cong) 20世紀50至90年代的代表作品;二是21世紀以來參加全國美展的優(you) 秀作品;三是廣西壯族自治區中國畫學會(hui) 理事的自選作品以及部分優(you) 秀青年國畫家的作品,共收錄了132位作者的131幅作品。這是廣西美術界第一次對廣西當代中國畫創作進行的全麵梳理,基本展示了廣西當代中國畫創作的整體(ti) 麵貌,具有重要的現實和曆史意義(yi) 。

(作者係廣西壯族自治區中國畫學會(hui) 會(hui) 長)

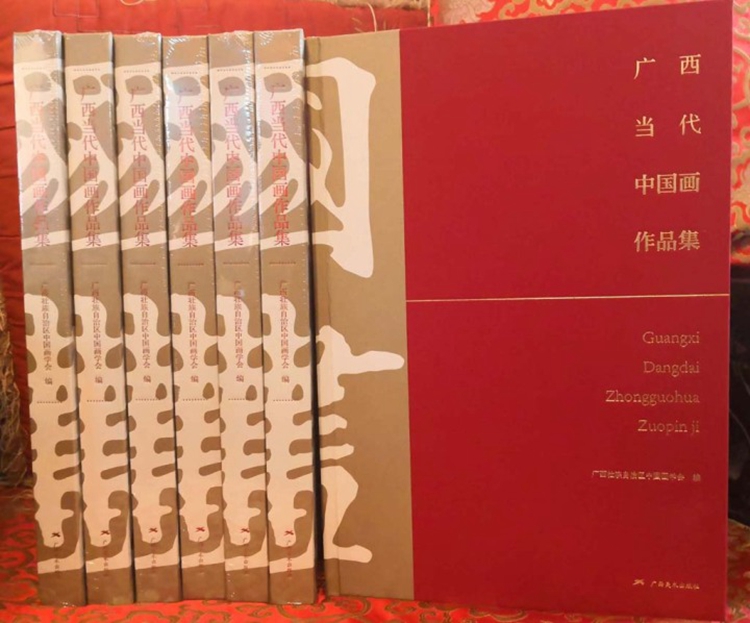

《廣西當代中國畫作品集》

部分作品欣賞

陽太陽《源遠流長》中國畫 136cm×68cm 1982年

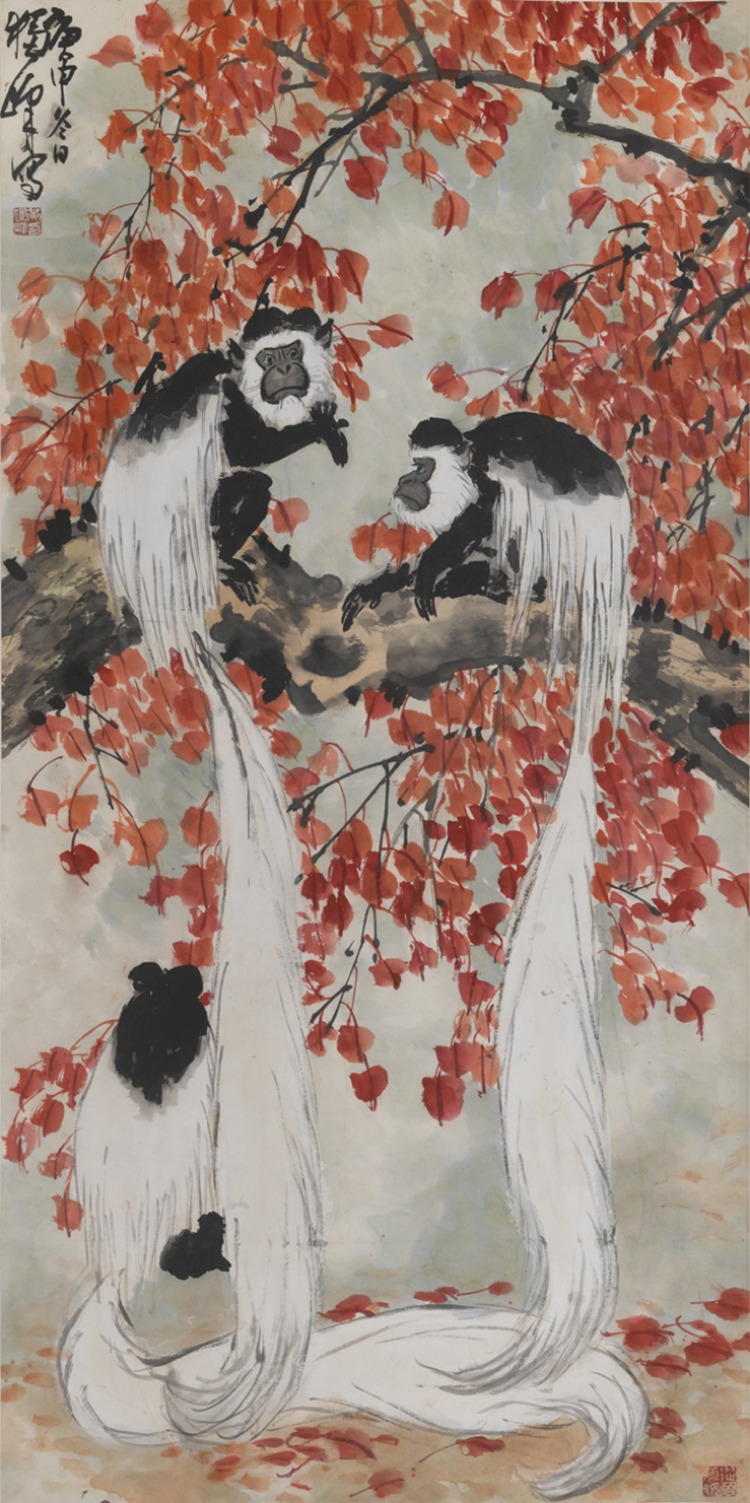

黃獨峰 《長尾猴》86cm×136cm 1980年

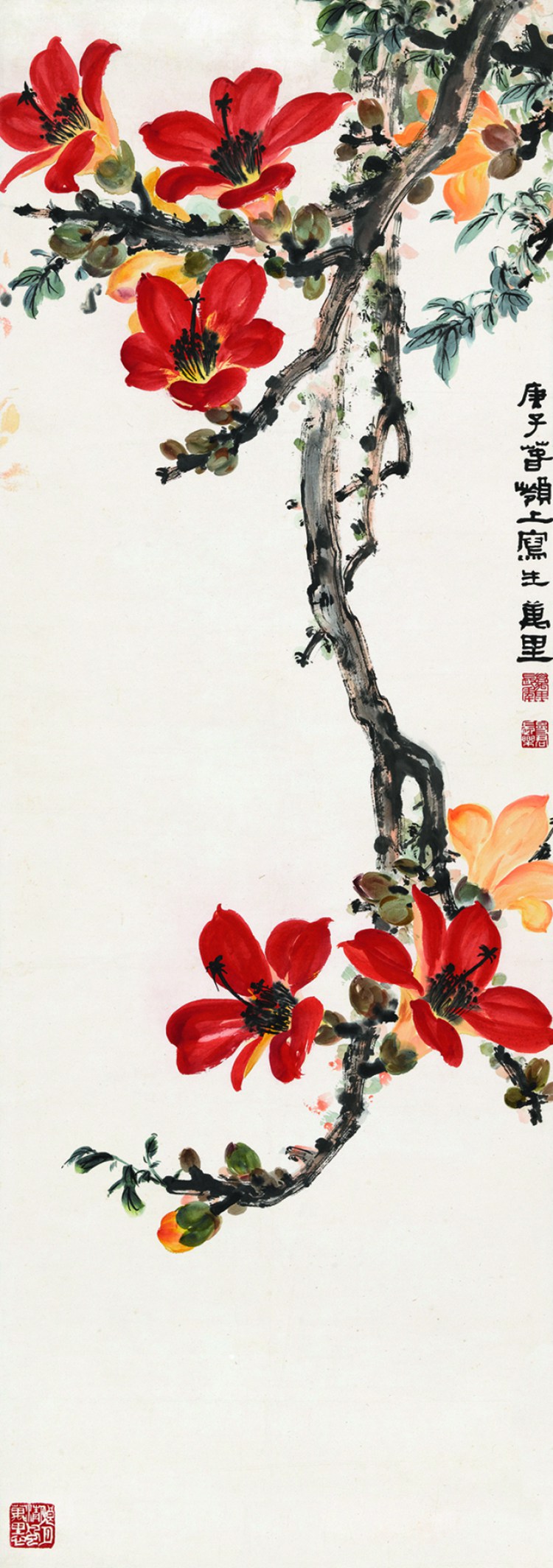

馬萬(wan) 裏《紅棉》中國畫 117cm×41cm 1960年

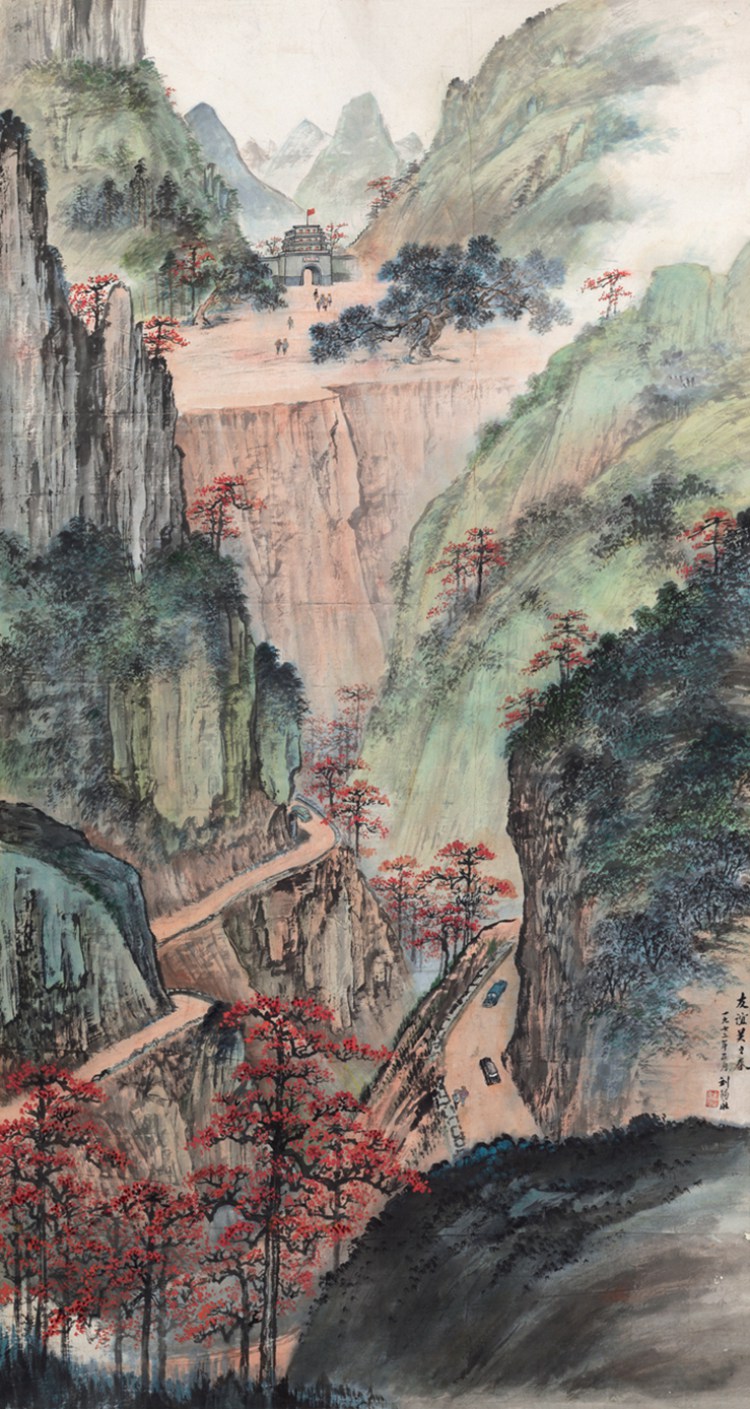

劉錫永 《友誼關(guan) 之春》 181.5cm×96cm 中國畫 1972年

黎正國《一曲山歌一個(ge) 坡》國畫 88cmx68cm 1963年

蕭朗《公社鴨群》國畫 117cm×76cm 1977年

林令《滿春列車》中國畫 97cm×97cm 1979年

林鬆年《南國荔枝紅》國畫 136cm×66cm 1973年

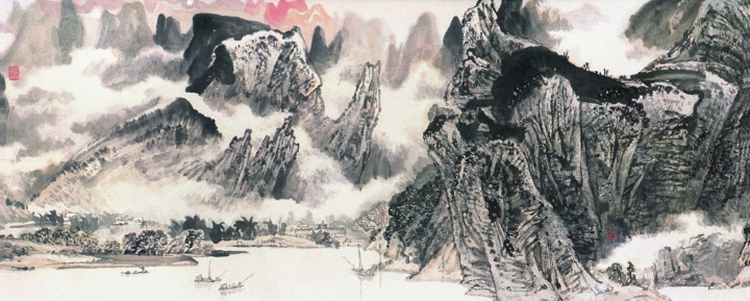

黃格勝《漓江百裏圖》國畫長卷(局部) 1986年

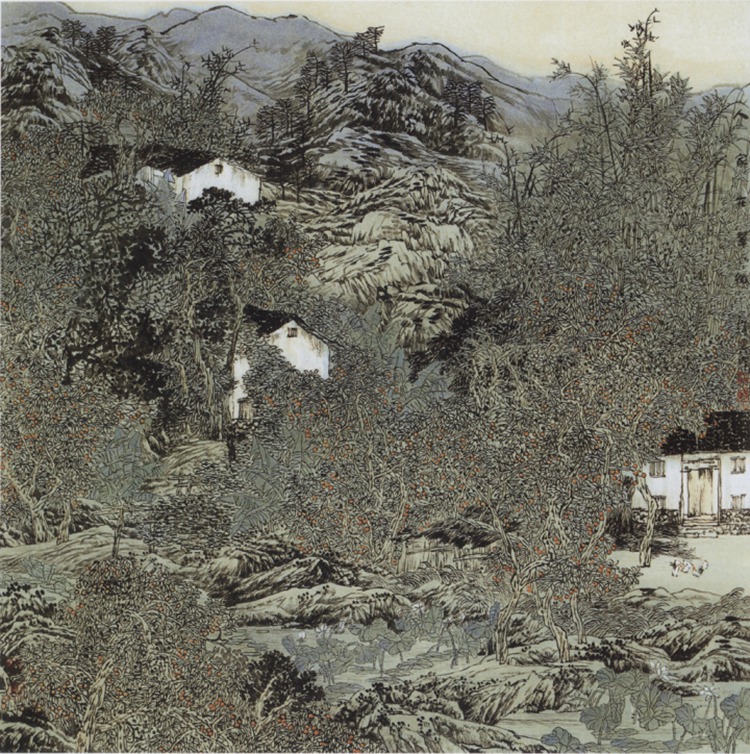

張複興(xing) 《家在翠微》中國畫 200cmx180cm 1998年

鄭軍(jun) 裏《金秋》中國畫 68cm×136cm 1981年

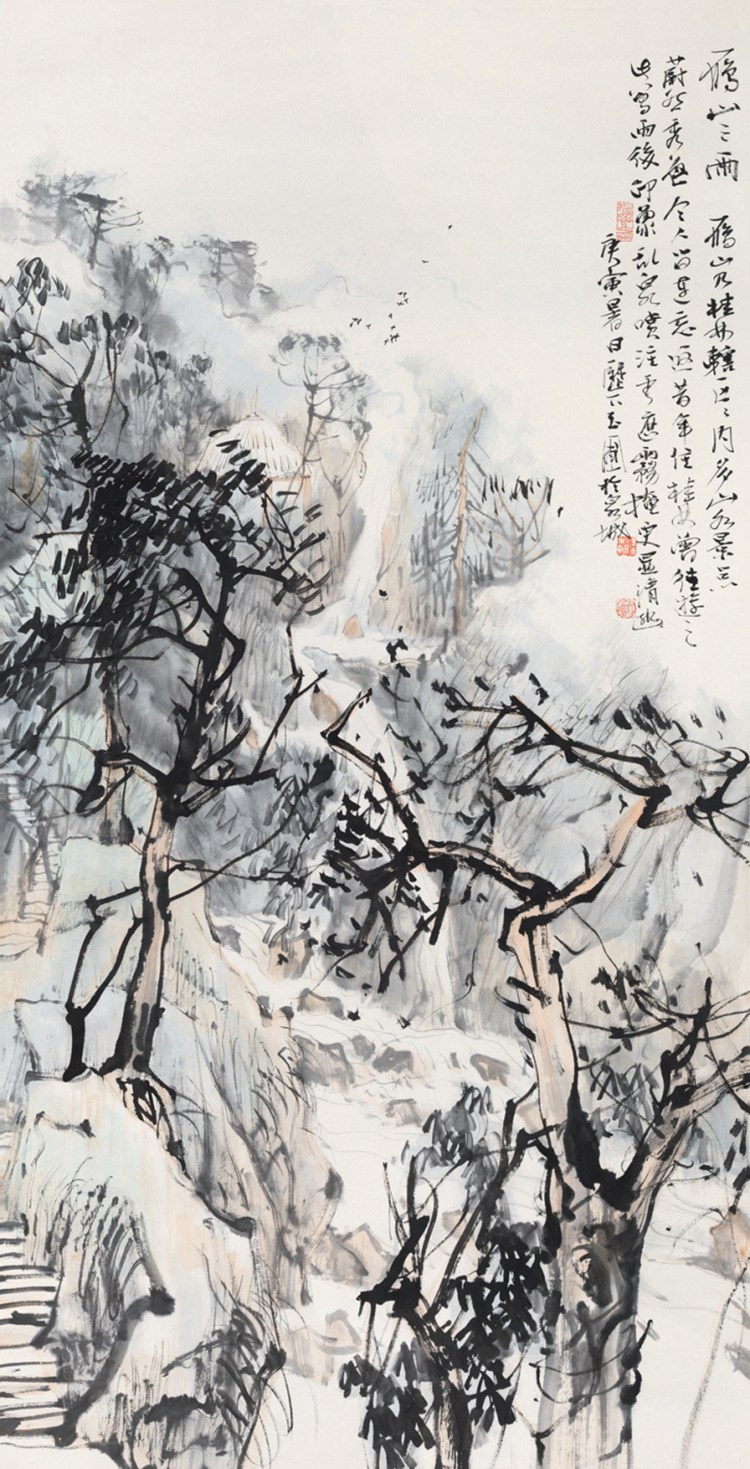

陳玉圃 《雁山之雨》136cm×68cm 中國畫 2016年

梁耀 《小河水漲大河滿》國畫 168cmx175cm 1984年

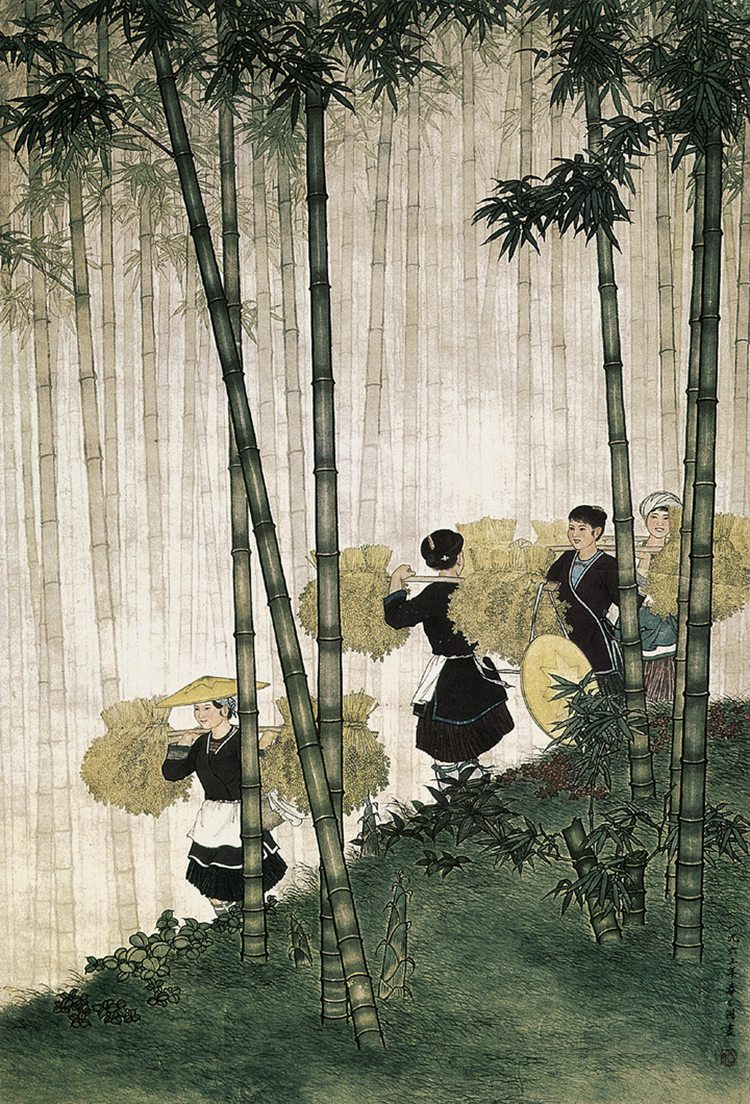

唐玉玲 《一路上坡一路歌》 84cm×84cm 1994年

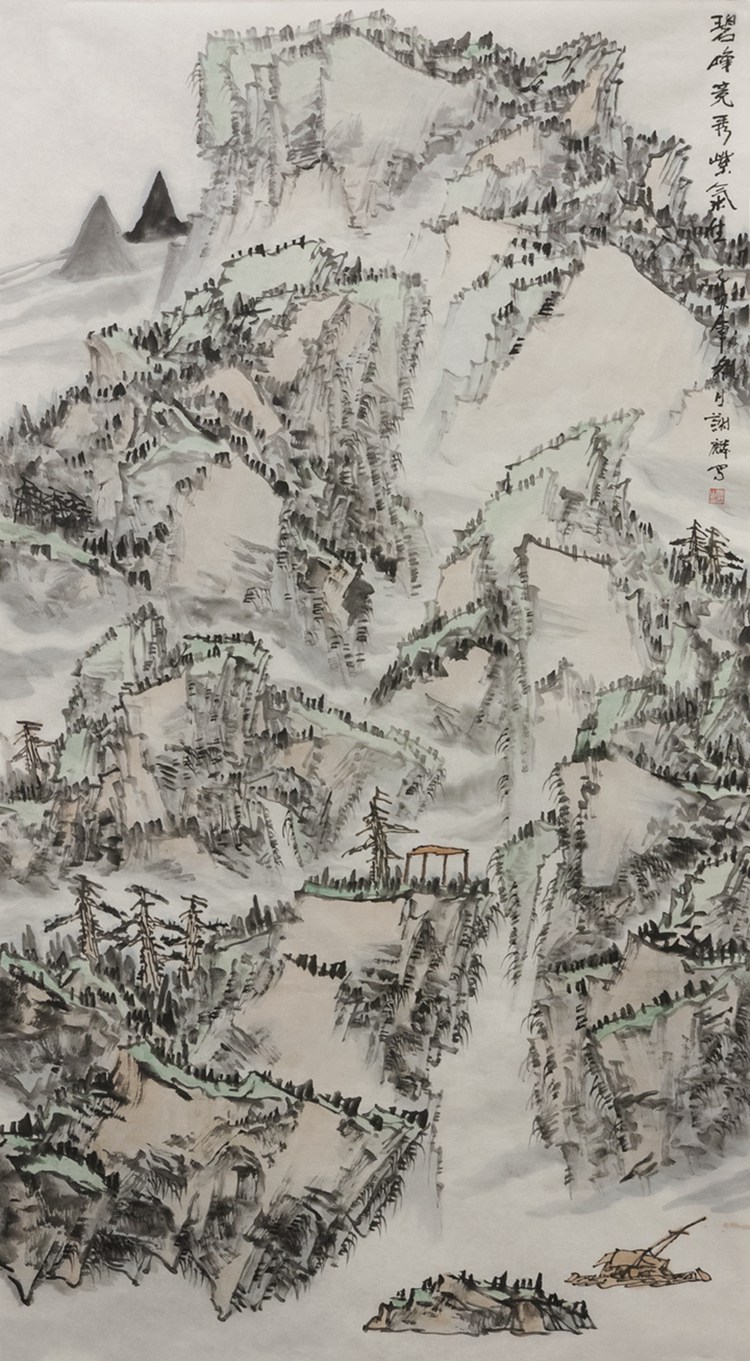

謝麟 《碧峰競秀紫氣生》 180cm×97cm 2019年

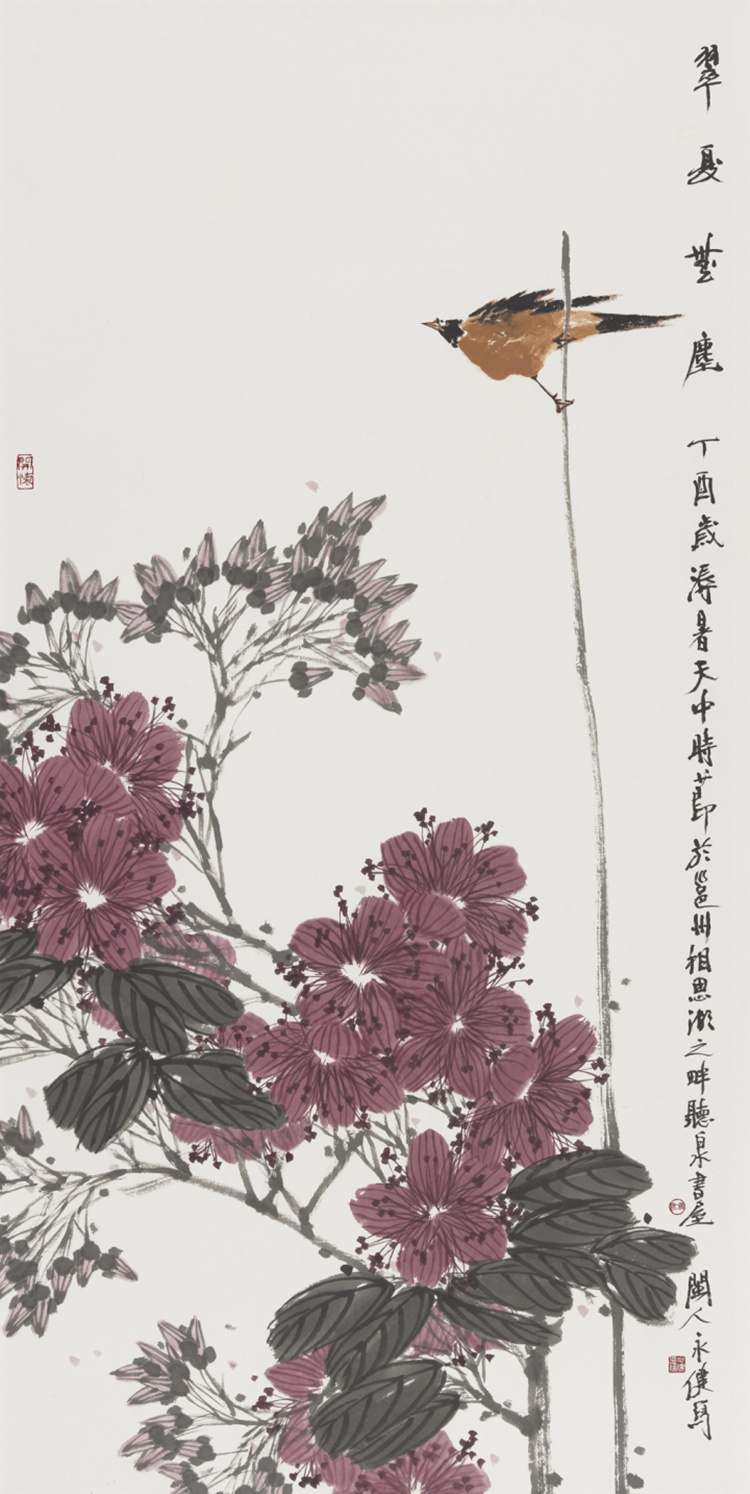

餘(yu) 永健 《翠夏無塵》中國畫 138cm×69cm 2017年

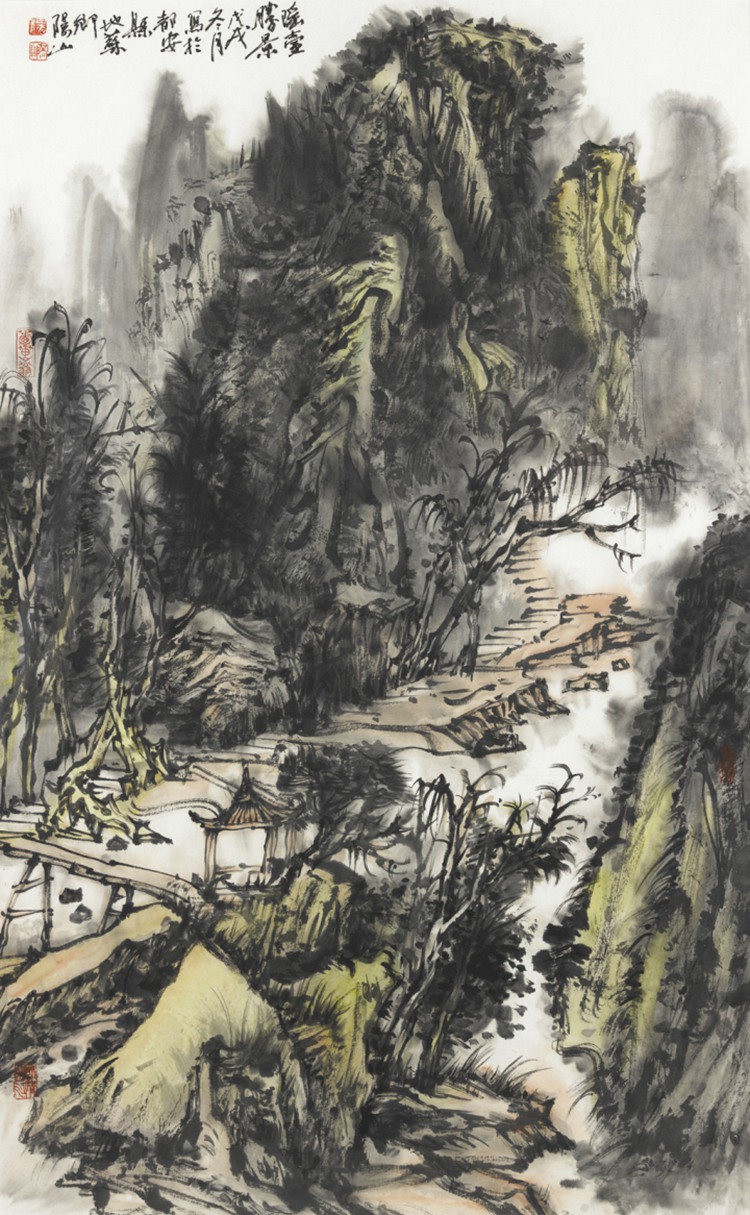

陽山 《瑤台勝景》 97cm×60cm 2018年 紙本水墨

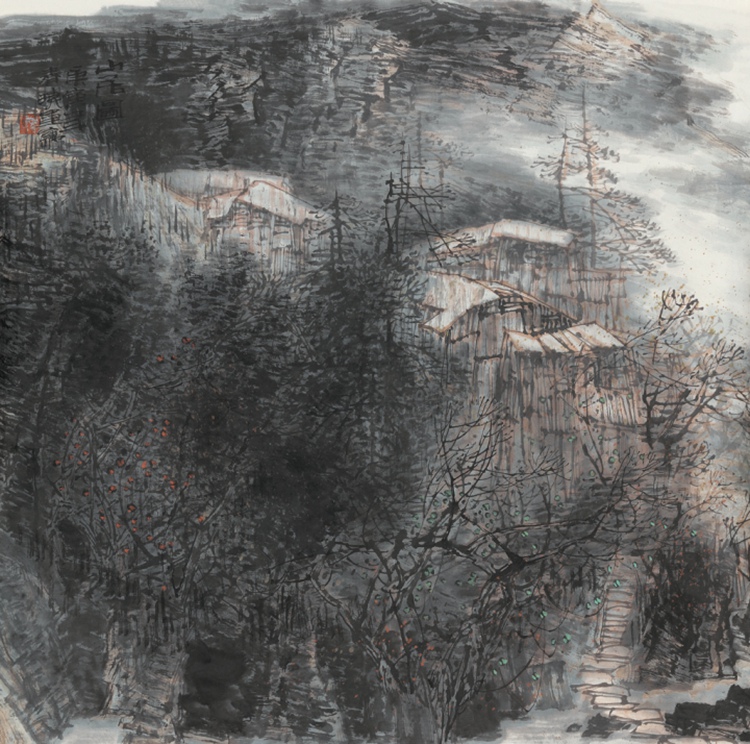

白曉軍(jun) 《山居圖 》國畫 98cmx98cm 2010年

王慶軍(jun) 《清江漁歌》(左)《半山閑雲(yun) 傍翠風》(右)138cmx39cmx2 2007年

(轉自:中國藝術報)