來源:admin 發布時間:2021/5/10 13:10:09

1927年,剛辭掉國立北京藝專(zhuan) 校長的林風眠在《告全國藝術界書(shu) 》中說:在“五四”運動中,“雖有蔡孓民先生鄭重告誡‘文化運動不要忘了美術’,但這項曾在西洋文化史上占得了不得地位的藝術,到底被‘五四’運動忘掉了。”“五四”新文化運動真的“忘掉”了美術嗎?當然沒有。不僅(jin) 沒忘記,而且還提出了“美術革命”的口號。不妨檢索一下“五四”時期的重要美術事件:

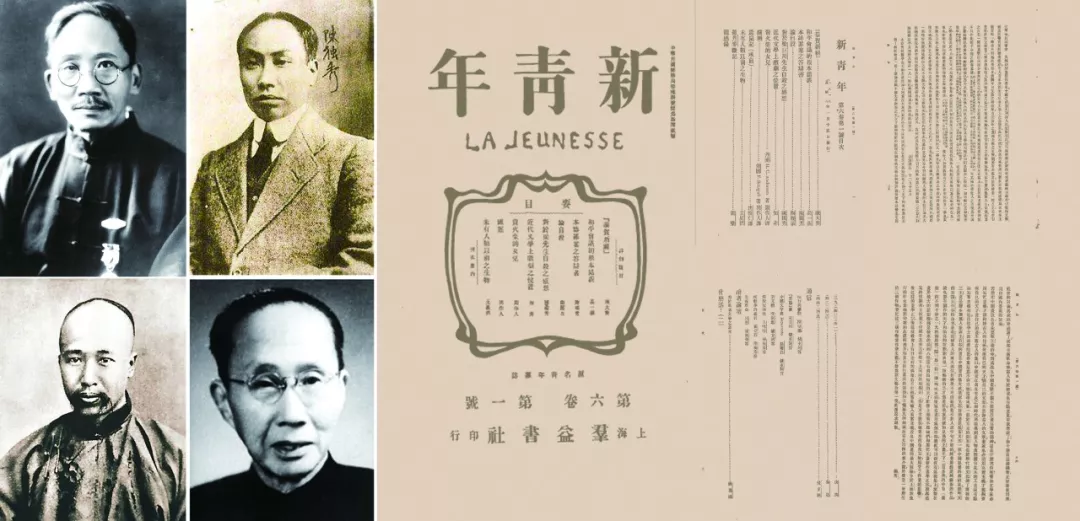

1917年8月,《新青年》雜誌發表蔡元培《以美育代宗教》的演講,說自歐洲文藝複興(xing) 後,社會(hui) 進化,科學發達,“各種美術漸離宗教而尚人文”,故提出“舍宗教而易以純粹之美育”說。1918年春,蔡元培發起成立“北京大學畫法研究會(hui) ”並擔任會(hui) 長,聘請留英畫家李毅士、留法畫家吳法鼎、留日畫家鄭錦、徐悲鴻,以及北京國畫家陳師曾、賀良樸、湯定之等為(wei) 導師。這是20世紀最早兼容中西、提倡以“科學精神”研究美術的社團。

1918年1月,《新青年》6卷一號發表呂澂、陳獨秀書(shu) 信形式的文章《美術革命》。呂澂致函陳獨秀,建議《新青年》像提倡文學革命那樣提倡“美術革命”。呂氏說的“美術革命”,是“要闡明美術之範圍與(yu) 實質,闡明中國美術之源流與(yu) 理法,闡明歐美美術之變遷”。陳獨秀的回信避開了呂氏的“三個(ge) 闡明”,而提出“革王畫的命”,“打倒”以王石穀為(wei) 代表的清代“正統”派繪畫,認為(wei) 王石穀繼承的是倪黃文沈一派“中國惡畫”,惟“打倒”這一“惡畫”傳(chuan) 統,才可能“采用洋畫的寫(xie) 實精神,以改良中國畫”。

同年,康有為(wei) 在上海發表《萬(wan) 木草堂藏畫目》,激烈抨擊元明清畫的“衰敗”,主張“以院體(ti) 為(wei) 畫正法”“而以墨筆粗簡者為(wei) 別派”,並把中國繪畫的希望寄於(yu) “合中西而為(wei) 畫學新紀元”的“英絕之士”。康有為(wei) 在變法失敗後有14國避難之遊,對所見西方繪畫大加讚賞,他的看法與(yu) 陳獨秀、蔡元培有相合之處,是不奇怪的。

1919年,劉海粟在上海著文,說歐美日本人作畫循“寫(xie) 實—自然的—積極的—真美—養(yang) 成自動能力”的道路;中國人作畫循“摹仿—強製的—消極的—假美—養(yang) 成依賴習(xi) 慣”的公式,一褒一貶,可謂分明。

1920年,徐悲鴻發表《中國畫改良論》,說中國繪畫“衰敗極矣”。他提出的“改良”方案是:“古法之佳者守之,垂絕者繼之;不佳者改之;未足者增之;西方畫之可采入者融之。”

1922年,梁啟超發表《藝術與(yu) 科學》的演講,提出:科學與(yu) 美術的關(guan) 鍵都在“觀察自然”,美術家須“有極明晰極致密的科學頭腦”,才能深刻觀察,畫成出色作品。他“希望中國將來有‘科學化的美術’,有‘美術化的科學’”。

上述各家主張可歸納為(wei) :一、提倡美育,發展美術事業(ye) ;二、重估中國畫史,褒院體(ti) 而貶文人寫(xie) 意;三、提倡學習(xi) 西方寫(xie) 實美術,以其“科學方法”改造中國畫;四、否定摹仿風氣,強調個(ge) 性與(yu) 創造。這些,基本概括了“美術革命”的指向。同一時期,“美術革命”的實踐突出體(ti) 現在新式美術學校和西畫社團的蓬勃發展上,先後創辦了國立北京美術學校、私立蘇州美術專(zhuan) 門學校、南京美術專(zhuan) 門學校、武昌美術學校、上海藝術專(zhuan) 科師範學校,以及蘇州美術賽會(hui) 、上海天馬會(hui) 、清華大學美術社、東(dong) 京藝術社、上海晨光美術會(hui) 、廣州赤社美術研究會(hui) 、法國霍普斯學會(hui) 、北京阿博洛學會(hui) 、上海東(dong) 方藝術研究會(hui) 、上海白鵝畫會(hui) 等。

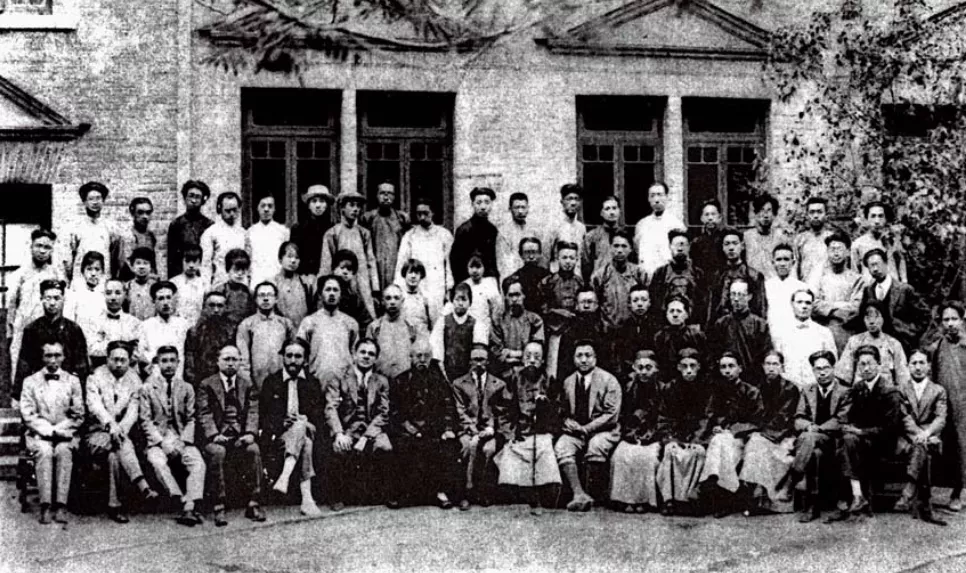

1927年6月,國立北京藝專(zhuan) 校長林風眠(前排左十)與(yu) 教師暨畢業(ye) 同學合影

在“五四”時期,美術的“革命”與(yu) “改良”兩(liang) 個(ge) 概念大抵是一個(ge) 意思。在陳獨秀《美術革命》一文中,“革命”與(yu) “改良”完全是同義(yi) 語。美術沒有類似“文言”與(yu) “白話”那樣的區別,因而也不可能有類似“白話文革命”那樣的語言性變化。不過,同是使用“革命”或“改良”,其具體(ti) 所指常有很大的區別,這是需要特別加以辨別的。

“五四”時期“美術革命”的思想與(yu) 活動,並不都發端於(yu) “五四”。蔡元培的美育與(yu) 融合中西美術的思想,早在晚清他第一次留德期間就形成了。他1912年寫(xie) 的《對於(yu) 教育方針之意見》,已將美育列為(wei) 教育“五大主義(yi) ”之一。曾任職於(yu) 教育部社會(hui) 教育司,主管博物館、圖書(shu) 館、美術館、演藝會(hui) 、展覽會(hui) 的魯迅,1913年就發表了支持蔡氏美育主張的《擬播布美術意見書(shu) 》。至於(yu) 吸收、借鑒西方美術,早在16世紀前期就發端於(yu) 來華的傳(chuan) 教士,明末有吸收明暗法的波臣派,清代有服務於(yu) 宮廷並在畫壇形成影響的外籍畫家郎世寧、艾啟蒙等;晚清的廣州、上海,已有西畫法傳(chuan) 播;19世紀中葉,上海“土山灣畫館”的法國教士專(zhuan) 門傳(chuan) 授各種西畫,培養(yang) 了徐永清等一批早期西畫家,而伴隨中外貿易興(xing) 起的畫報美術、擦炭畫肖像、月份牌年畫、水彩畫、鉛筆淡彩畫也廣泛流行。1906年,南京兩(liang) 江優(you) 級學堂開設的圖畫手工科,聘請日本畫家監見竟執教西畫;“五四”運動前,已有一些畫家研究西洋畫,提倡新的美術觀念,如1911年,周湘在上海創辦布景畫傳(chuan) 習(xi) 所;1915年,烏(wu) 始光、陳抱一等在上海創辦以“促進西畫運動”為(wei) 宗旨的“東(dong) 方畫會(hui) ”;1916年,李叔同在杭州組織並主持“洋畫研究會(hui) ”。更有一批留學生,在“五四”運動前就東(dong) 渡日本或西赴歐美學美術,接受了種種新的美術觀念,其中李鐵夫、李叔同、李毅士、馮(feng) 鋼百、陳抱一、高劍父、高奇峰、陳樹人、吳法鼎、胡根天、王悅之、李超士、汪亞(ya) 塵等等,歸國後都成為(wei) “美術革命”的先驅和骨幹。不是“五四”造就了他們(men) ,而是“五四”為(wei) 他們(men) 提供了“美術革命”的陣地,發揚光大了他們(men) 的思想與(yu) 活動。

與(yu) “美術革命”並立或對立存在的,是提倡“發揚國粹”、被後人稱為(wei) “保守派”的一批藝術家和文化人,著名的有金城、陳師曾、林紓、蕭謙中、蕭俊賢、王一亭、黃賓虹、顧鶴逸等。1919年,曾留學英國學法律、擔任過國務院秘書(shu) ,對創建中國第一個(ge) 國家博物館(北京古物陳列所)做出貢獻的國畫家金城,應蔡元培之邀在北大畫法研究會(hui) 發表演講,批評明清繪畫“剿襲摹仿”而不“以造化為(wei) 師”,提出“工筆固未足以盡畫之全能,而實足奉為(wei) 常軌;寫(xie) 意雖亦畫之別派,而不足視為(wei) 正宗”的主張,這主張和康有為(wei) 、陳獨秀有相近之處;1920年,金城聯合陳師曾、周肇祥等,並征得徐世昌的支持,創立以“精研古法,別采新知”為(wei) 宗旨,融創作、教學、展覽交流為(wei) 一體(ti) 的中國畫學研究會(hui) 。其旨趣有別於(yu) 北京大學畫法研究會(hui) ,但其骨幹陳師曾、賀履之、湯定之、胡佩衡等,都曾兼任北京大學畫法研究會(hui) 導師,它們(men) 的關(guan) 係可以用“和而不同”來形容。

“北大畫法研究會(hui) ”師生合影 1918年

1921年,陳師曾以白話、文言兩(liang) 種文體(ti) 發表《文人畫的價(jia) 值》,從(cong) 論理、畫史、古今中外比較各個(ge) 角度論述文人畫的價(jia) 值,反駁文人畫“醜(chou) 怪荒率”、元明清文人畫“衰敗”的觀點。在他看來,文人畫“首重精神,不貴形式”,以人品、學問、才情、思想為(wei) 要素,“能感人而能自感”。文人畫的代表人物元四家“皆品格高尚、學問淵博”,“上繼荊關(guan) 董巨,下開明清諸家法門”。文人畫的謹嚴(yan) 、精密、矜慎、幽微、深醇,不是“粗心浮氣輕妄之輩所能望其肩背”的。這一認識與(yu) 康、陳截然不同,與(yu) 他的朋友金城也有差別,而論述文字的精致細密,與(yu) 康、陳、徐等文字的簡單粗暴也形成鮮明對比。

1923年,廣州畫家趙浩公、潘致中等組織以研究傳(chuan) 統繪畫為(wei) 宗旨的“癸亥合作社”,二年後擴展為(wei) 會(hui) 員眾(zhong) 多的“國畫研究會(hui) ”。趙浩公回憶說,國畫研究會(hui) 是一個(ge) 研究中國繪畫的集團,“第一,我們(men) 不是學西洋繪畫的,西洋繪畫自有其思想形式,中西文化各有其特異之處,我們(men) 應不基於(yu) 狹隘思想與(yu) 西洋繪畫的工作者分庭抗禮。第二,這是最應要聲明的,我們(men) 的國畫,就是中國傳(chuan) 統的藝術,有別於(yu) 從(cong) 日本抄過來的不中不西的混血的所謂‘新國畫’;為(wei) 著正名分,紹學統,辯是非,別邪正,我們(men) 要樹立國畫的宗風,豈徒是抱殘守殘而已。”國畫研究會(hui) 與(yu) 後來被稱作“嶺南派”的“新國畫”成員有過充滿火藥味的論爭(zheng) ,趙浩公那段“正名分,別邪正”的話經常被批評者引用,但斷章取義(yi) 者多,且回避高氏等“抄襲”日本畫的事實。“正名分,紹學統,辯是非,別邪正”的說法,對於(yu) 重視文脈傳(chuan) 承的中國畫來說,並非沒有道理。兩(liang) 派論爭(zheng) 有意氣用事之處,但也止於(yu) “打筆仗”,到1937年,在論爭(zheng) 中對陣的方人定和黃般若在香港相遇,遂棄前嫌,成了朋友。

蔡元培在北大提倡並實行“學術獨立、兼容並包”的方針,其前提是存在著可踐諾這一提倡的環境。“五四”新文化運動之所以能夠產(chan) 生巨大影響,也基於(yu) 這樣的環境條件,即從(cong) 晚清到民國,中國的政治雖然腐敗混亂(luan) ,在學術上卻相對自由,沒有出現萬(wan) 馬齊喑的一體(ti) 化局麵。

“五四”時期出現的中國畫研究社團,與(yu) “美術革命”的言說和西畫社團的激發有關(guan) ,也是晚清民初人文思潮的一種自然呈現。從(cong) “吾園書(shu) 畫集會(hui) ”(1803)、“小蓬萊書(shu) 畫集會(hui) ”(1839)、“萍花書(shu) 畫會(hui) ”(1851)、“華陽道院書(shu) 畫集會(hui) ”(1852),到“海上題襟館金石書(shu) 畫會(hui) ”(1890)、“蘇州怡園畫集”(1895)、“西泠印社”(1904)、“上海豫園書(shu) 畫善會(hui) ”(1909)、“宛米山房書(shu) 畫會(hui) ”(1909)、“上海書(shu) 畫研究會(hui) ”(1910)、“青漪館書(shu) 畫會(hui) ”(1911)、“貞社”(1912)、“北京古物陳列所”(1914)、“廣倉(cang) 學會(hui) ”(1916)等金石書(shu) 畫社團和博物館的陸續出現,可以看出從(cong) 傳(chuan) 統文人雅集到新式美術社團與(yu) 機構的演變軌跡。晚清以降,新學興(xing) 起,“發揚國粹”成為(wei) 一個(ge) 時代性的新口號,包括金石書(shu) 畫在內(nei) 的國學研究成為(wei) 反清誌士的精神武器。提倡“國粹”的學者和藝術家,並不拒絕借鑒西方文化;新學和舊學不同,但並不發生激烈對抗。“五四”和“五四”以後出現的金石書(shu) 畫社團,正是沿著這一曆史鏈條生長出來的,而不單是對“美術革命”思潮的保守性回應。

“五四”運動以後,即1924年至1949年,特別是30年代,中國出現了更多的美術學校,更多的美術社團,更多的美術刊物,更多學習(xi) 美術的留學生,更多群體(ti) 與(yu) 個(ge) 人的畫展,更多與(yu) 美術相關(guan) 的博物館,更多的中外美術交流活動,更多的美術史論著述。美術的範圍與(yu) 功能也逐漸擴大,除了中國畫、西洋畫之外,折衷式建築、寫(xie) 實雕塑、工商業(ye) 設計、書(shu) 籍裝幀等,也有了初步的發展。其中特別重要者,一是以上海為(wei) 主張發祥地的蓬勃的“洋畫運動”,歸國留學生成為(wei) 西畫傳(chuan) 播的主力軍(jun) ;二是傳(chuan) 統中國畫取得突出成就,出現了齊白石、黃賓虹等一批傑出畫家;三是以徐悲鴻、蔣兆和為(wei) 主要代表的寫(xie) 實人物畫獲得突破性進展;四是魯迅倡導的新木刻運動,以及他所提倡的“為(wei) 人生而藝術”的思想產(chan) 生了有力影響。這些成績的取得,得益於(yu) “五四”精神的發揚,也與(yu) 北洋政府和民國政府相對開放和自由的文化環境有直接關(guan) 係。

魯迅與(yu) 青年木刻家在一起 沙飛攝

“五四”有以陳獨秀為(wei) 代表的激進反傳(chuan) 統態度,有以蔡元培、呂澂等為(wei) 代表的兼容並包和溫和改良態度,還有以金城、陳師曾等為(wei) 代表的尊重與(yu) 發揚傳(chuan) 統的態度等。不同的文化態度並不意味著它們(men) 在具體(ti) 的曆史問題上沒有共同之處,這一點往往被人們(men) 忽視。此外,“五四”後出現的類似“美術革命”的言說、事件和現象,或與(yu) “五四”有這樣那樣的曆史關(guan) 聯,但各種思潮在後來的浮現與(yu) 起伏,主要是後來的社會(hui) 文化情境和相應的個(ge) 人意識造成的,如抗戰與(yu) 民族文化意識的高漲,新中國文化體(ti) 製對“革新”與(yu) “保守”的政治性劃分,“文革”與(yu) “革命虛無主義(yi) ”的爆炸,新時期文化市場上的“反反反反反傳(chuan) 統”高叫等。它們(men) 的產(chan) 生,常被人與(yu) “五四”扯上關(guan) 係,其實並不相幹。“五四”不斷被誤讀、重塑與(yu) 想像,大都出於(yu) 後來者的“當下”之需。“五四”以後的曆史還表明,“打倒”式的激進反傳(chuan) 統主義(yi) 和虛無主義(yi) ,具有非理性的特征,容易在教育程度較低的社會(hui) 空間和青年運動中燃點“文革”式的風暴,造成災難性文化破壞。

對美術家來說,“五四”最寶貴的傳(chuan) 統是個(ge) 性解放,思想獨立,有責任感,有理想,自由探索,兼容並包。九十年來的曆史表明,不論是傳(chuan) 統亦或非傳(chuan) 統藝術,隻要有相對自由的環境,不放棄理想與(yu) 責任,充分發揚個(ge) 性與(yu) 創造力,都會(hui) 有所突破與(yu) 升華。反之,如果將藝術捆綁起來,變成單純的政治工具,單純的謀生手段,它就會(hui) 變味,枯萎,失去生命活力。“打倒”式的激進主義(yi) 發生在一個(ge) 兼容並包的環境中並不可怕(如陳獨秀提倡“革王畫的命”),可怕的是“文革”式的全民激進主義(yi) ,以及一切為(wei) 了“錢”的市儈(kuai) 主義(yi) 。吳昌碩、齊白石、黃賓虹、徐悲鴻、潘天壽、張大千、林風眠、傅抱石、李可染等大畫家,都是在“五四”前後即前半個(ge) 世紀成長起來的,“五四”後出生,成長起來的畫家,再沒有出現這樣被公認的大師級人物。新時期以來,我們(men) 經曆了又一次思想解放運動,美術領域逐漸湧現一批很有希望的青年才俊,但資本的誘惑與(yu) 腐蝕,又使他們(men) 麵臨(lin) 成為(wei) 市場俘虜的現代性危機。

對“五四”新文化運動的思考與(yu) 研究是必要的,把“五四”與(yu) “前五四”“五四後”相關(guan) 聯而又不斷變異的文化現象進行綜合的思考與(yu) 研究,也許更重要。