第十三屆全國美術作品展覽

內(nei) 容摘要:第十三屆全國美展實驗藝術作品展注重用實驗視角捕捉當代問題,許多作品不論從(cong) 視覺形態還是主題內(nei) 容都有強烈的時代特征,對傳(chuan) 統材料和工藝進行現代轉換,並對傳(chuan) 統文化進行釋讀和運用,同時利用實驗藝術手法進行主題性創作。另外,絲(si) 綢之路國際文化交流中心巨大的展場空間也為(wei) 作品與(yu) 觀眾(zhong) 的互動提供了條件。

關(guan) 鍵詞:全國美展 實驗藝術

2019年10月10日,“第十三屆全國美術作品展覽實驗藝術作品展”在河北廊坊絲(si) 綢之路國際文化交流中心開幕。2014年,第十二屆全國美展實驗藝術首次作為(wei) 獨立展區,初步反映了中國實驗藝術的創作生態。時隔5年的第十三屆全國美術作品展共收到全國投稿八百餘(yu) 件,經過嚴(yan) 格規範評審,共計114件作品進入複評,最後遴選出81件入選作品,其中進京(展覽)作品5件。整體(ti) 來看,本屆實驗藝術展的展品類型包括裝置、雕塑、繪畫、攝影、影像、科技藝術等,題材涵蓋範圍廣泛,關(guan) 注社會(hui) 現實,並注重對中國傳(chuan) 統文化的發掘,表明實驗藝術創作在中國形成了一定的規模,也為(wei) 觀眾(zhong) 走近和了解實驗藝術提供了良好的機會(hui) 。

一、作品特點——當代、傳(chuan) 統與(yu) 主題性創作

本屆展覽作品的特點體(ti) 現在三方麵:一是用實驗視角捕捉當代問題;二是對傳(chuan) 統文化的釋讀和運用;三是出現了一些利用實驗藝術手法進行主題性創作的作品。

首先,展覽作品麵向當代的社會(hui) 現實,傳(chuan) 遞正向能量。伟德线上平台主席、中央美術學院院長範迪安在參加實驗藝術展區複評工作時指出,本屆實驗藝術展區“更加注重在主題立意上與(yu) 社會(hui) 生活現實產(chan) 生關(guan) 聯。在許多作品中能夠看到藝術家關(guan) 切現實、關(guan) 注生活,在自己的體(ti) 驗和藝術感受中,思考社會(hui) 發展的共性問題,例如環境保護、家園建設、自然生態修複,以及不同社會(hui) 階層的生活現狀等等”。事實上,氣象萬(wan) 千、發展迅疾的中國當代社會(hui) 為(wei) 實驗藝術提供了特殊的、極佳的內(nei) 容和靈感,使得中國實驗藝術創作逐步探索出自己的特色,正如《中國美術報》殷鑠所指出的:“當今中國的實驗藝術家已經完全融入了全球主流當代藝術的潮流,而不再限於(yu) 對某些西方藝術風格和樣式的模仿。”〔1〕

實驗藝術由於(yu) 它本身的先鋒性,勢必要提出問題並呈現問題,但這些問題的提出是正向的、建設性的,而非消極的、拆解的,不是為(wei) 宣泄情緒或製造紛亂(luan) ,而是敢於(yu) 也便於(yu) 用多元、直觀的方式揭示社會(hui) 問題,力圖引起社會(hui) 各界的注意,從(cong) 而尋求可行的解題路徑。正如《中國文化報》施曉琴所指出的,實驗藝術的實質是“以有價(jia) 值的主題表達作為(wei) 前提,尋找最契合的材質與(yu) 技術媒介語言進行表現……其實驗性就在於(yu) 打通藝術的門類界限,突破既有的藝術框架,對慣性的藝術觀念、理論進行反思、改寫(xie) ,不斷延伸藝術所涉及的領域等”。〔2〕

這當中,有許多作品關(guan) 注人與(yu) 自然環境和萬(wan) 物如何和諧相處的議題,如劉行的《動物車間》、黃君源的《螽斯羽》、馮(feng) 遠的《哀鴻道——候鳥南飛之殤》等。周子書(shu) 的《聽海》既有對自然環境的關(guan) 注,也有對鄉(xiang) 村的關(guan) 懷。阿克切坎勒村是新疆墨玉縣一個(ge) 沙漠邊的偏僻小村莊,3億(yi) 年前這裏原本是海洋,如今這裏網絡信號差,與(yu) 外界缺少聯係,但這裏有一個(ge) 全村人都能聽到的廣播站,作者周子書(shu) 利用廣播播放了在青海海邊錄製的大海的聲音,與(yu) 當地人一起暢想外麵的世界。解勇的《語言暴力》的靈感來自那些因兒(er) 時遭受語言暴力傷(shang) 害而釀成日後犯罪的真實案例,藝術家將一些負麵、消極的語言的筆畫拆解、拚裝成“凶器”,將語言暴力的傷(shang) 害以直擊人心的方式呈現出來,如將“豬腦子”“丟(diu) 人”“廢物”“怎麽(me) 不去死”分別拚裝成槍、斧子、刀。作品同時加入了互動環節,邀請孩子和家長共同完成由“暴力語言”到“暴力武器”的轉換體(ti) 驗。

解勇(遼寧) 語言暴力(局部) 實驗藝術 55×40×30厘米 2015

從(cong) 展覽展出作品情況來看,實驗藝術展區對於(yu) 涉及中國傳(chuan) 統文化的作品有著一定的偏愛,比如對傳(chuan) 統文化和工藝的現代轉化方麵:王雷的《文錦中華》將一年來搜集的《北京晚報》編織成一幅織錦;張光帥、李楊的《問道》依據漢畫像石《孔子見老子》的經典圖像進行數字化創作;蔣海燕的《鏡》運用了《千裏江山圖》符號,以五彩流蘇線纏繞竹簽,形成山的形狀,流蘇線順著竹簽墜在地上,恍若千裏江山的倒影;遠宏、孫磊的《瓷語》則同時探討了文化形象的建構、傳(chuan) 播問題,“瓷語”翻譯成英文有“中國說”的意思,追問中國文化訴說什麽(me) 、如何訴說、向誰訴說等問題。

對傳(chuan) 統文化的現代轉換是近年來藝術創作中比較常見的手段,利用實驗藝術進行這樣的嚐試,有媒介手法比較新穎、多元的優(you) 勢。中央美術學院教授殷雙喜在複評現場談道:“過去傳(chuan) 統藝術是以手工和人文為(wei) 主體(ti) 來表達,現在能夠通過科學和工業(ye) 模式來表現人文和曆史,使得我們(men) 的藝術跟科學技術相結合,充滿時代感。”

不過,在展覽中我們(men) 也注意到,許多作品原本很難看出與(yu) 傳(chuan) 統文化的聯係,解釋起來稍顯牽強附會(hui) ,仿佛生怕失去傳(chuan) 統文化底蘊的加持。同時,展覽中如果出現太多對傳(chuan) 統文化進行再創造的作品,恐怕也會(hui) 走向麵貌重複的弊端。

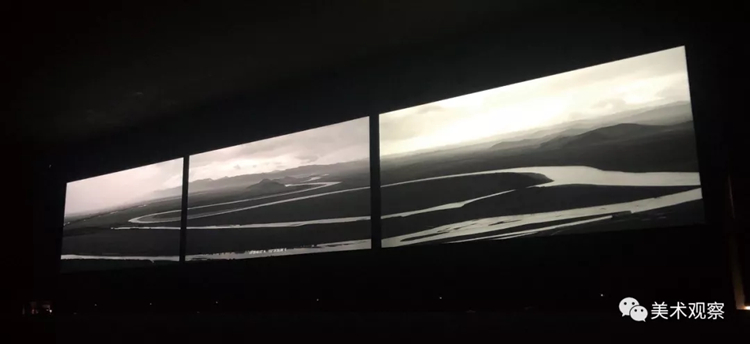

本屆實驗藝術展區作品還有一個(ge) 特點,那就是用實驗藝術的方式來完成主題性創作,或者說是力爭(zheng) 用更新穎的方式喚起人們(men) 對經典主題的記憶,如陳卓的《新長征組歌之過雪山草地》、王黎明的《飛奪瀘定橋》等。《新長征組歌之過雪山草地》是包含影像與(yu) 聲音的空間體(ti) 驗作品,由三聯屏、24個(ge) 單聲道音源組成。作品影像是2016年夏季在紅軍(jun) 長征途徑地區,經六千多公裏實地拍攝的延時素材。二十多條音軌則由四十多名誌願者人聲清唱,其中既有對長征組歌很熟悉的20世紀40年代出生的曆史見證者,也有對此有些陌生的“90後”“00後”,但在演唱過程中,相信他們(men) 也會(hui) 對這段曆史有更多感觸。

值得注意的是,展覽中確實存在部分作品還比較粗糙的情況,仿佛隻是沾了主題性的光,為(wei) 了能夠被主流展覽和主流空間所接受,而有意選擇一些容易入選的題材。

二、傳(chuan) 遞信息應更加清晰、準確

藝術作品的意義(yi) 不僅(jin) 在於(yu) 藝術家的意圖和作品本身,更在於(yu) 大眾(zhong) 對它的接受和接下來的傳(chuan) 播環節。實驗藝術所傳(chuan) 遞的信息往往有些難懂,盡管信息量也不小,身處作品前的觀者常常一臉茫然。一方麵是因為(wei) 有些作品所傳(chuan) 達的信息過於(yu) 抽象,甚至流於(yu) 玩弄觀念、概念;另一方麵則是由於(yu) 部分創作者在將想法轉化為(wei) 具體(ti) 作品時,出現了一些兩(liang) 相不匹配的情況。我們(men) 自然不是要求實驗藝術作品達到極高的科技水平,但展覽中有的作品過於(yu) 低科技,製作流於(yu) 粗率,無法匹配展品介紹中所體(ti) 現的設想。通常情況下,作品的展簽介紹負載著解釋作者初衷的使命,然而在實驗藝術展中,介紹文字的神乎其神卻常常令觀者更加一頭霧水。由此引發了對實驗藝術甚至是藝術本質的拷問。實驗藝術創作者的想象是馳騁的,其主題常常大到宇宙的浩渺,但仍需考慮現實的媒材能否傳(chuan) 遞如此廣闊的信息、傳(chuan) 遞的效果如何,以及如何以更加落地、具體(ti) 的方式呈現一些宏大且抽象的觀念。

陳卓(北京) 新長征組歌之過雪山草地(局部) 實驗藝術 尺寸可變 2016

三、展示空間的進步

本次實驗藝術展區的作品數量較上屆有所增多,材料、形式也更加豐(feng) 富多樣,這對陳設空間提出了更高要求。本次展覽的部分作品曾在中央美術學院2019年畢業(ye) 展上出現過,但當時受到場地局限,許多大型互動裝置無法得以施展。而絲(si) 綢之路國際文化交流中心展場空間巨大,是目前少數能承載如此體(ti) 量實驗藝術作品的展覽館,同時也為(wei) 作品互動環節的實現提供了可能,營造良好的感受和體(ti) 驗情境,由此實現從(cong) 優(you) 良的展陳物理空間到文化空間的轉向。正如伟德线上平台實驗藝委會(hui) 主任、中國藝術研究院副院長譚平在作品複評現場所指出的:“很多藝術家運用各種各樣的媒介來表達自身的觀念和想法,同時展示空間麵積之大,能夠使作者通過多媒體(ti) 等多種形式呈現作品。”

本次展覽超越了實驗藝術是否應該進入體(ti) 製和全國美展的爭(zheng) 論,沿著上屆展區奠定的基調,將學院教學和學科意義(yi) 上的實驗藝術進一步納入全國美展體(ti) 係。通過本次展覽我們(men) 可以看到,實驗藝術在堅定地探索自己的道路,找尋反映中國現實問題的藝術表達。通過挖掘傳(chuan) 統文化、拓寬藝術語言、審視當下社會(hui) 問題,本屆實驗藝術展區交出了令人滿意的答卷,同時也讓我們(men) 看到美展中的實驗藝術在未來行動和延伸的更多可能。對實驗藝術的吸納、展出,不僅(jin) 僅(jin) 是實驗藝術創作在邏輯上的起點,更是其在現實意義(yi) 上走向社會(hui) 的目的。願在有國家層麵助力的情況下,實驗藝術能走得越來越好。

注釋:

〔1〕殷鑠《通向創新的手段——記第13屆全國美展實驗藝術展》,《中國美術報》2019年10月14日。

〔2〕施曉琴《實驗不止 未來可期》,《中國文化報》2019年10月20日。

孫嘉 本刊特約編輯、中國藝術研究院碩士

(本文原載《美術觀察》2020年第1期)